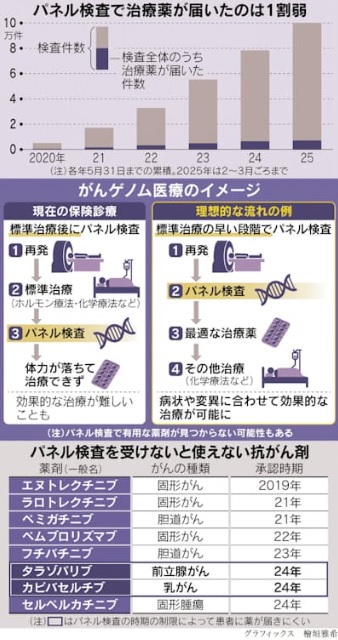

がんの患者ごとに遺伝子を検査し、最適な治療薬を届けるがんゲノム医療を受けた件数が3月末で10万件を超えました。しかし実際に治療薬が見つかった件数は7,000件程度に過ぎません。検査条件が末期患者に限られるなど制度設計の問題もありますが、費用対効果も問題となっています。

がん患者の多くは治療薬や検査、入院などを含めて支払いが高額となるため、高額療養費制度を活用することが多くなっています。自己負担額の上限が決まっており、仮に年収370万~770万円程度で月額医療費が100万円かかった場合、自己負担額上限は8万7,000円程度で、残りは公費と保険者の負担となります。元々パネル検査は高額で、1回あたり約56万円かかります。検査を受ける人が年間で1万人増えると単純計算で56億円です。日本で新たにがんと診断される人は年100万人いるとされ、うち1割の患者が検査を受けると560億円の新たな医療費が必要となります。

米国のパネル検査は、転移が分かった段階で速やかに受けられる設計となっており、標準治療などの条件はありません。しかし加入する保険のプランによって受けられる治療・検査の範囲が異なるほか保険料も高額で、低中所得者にとって金銭的なハードルは高くなっています。英国では、費用対効果を厳格にチエックする仕組みがあり、受診する病院も自由に選ぶことはできません。

日本では画期的な新薬や検査技術が比較的早く承認され、自己負担を抑えながら様々な治療を受けられます。パネル検査の対象が広がれば、より多くの人が早い段階で最適ながん治療を受けられるようになります。しかし高齢化が進み、医療費が膨らむ中、高額な検査をいつまでも受け入れていくだけの余力はありません。限られた医療財源と画期的なゲノム医療、このバランスをどうとるのかが改めて問題となっています。

(2025年8月18日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)