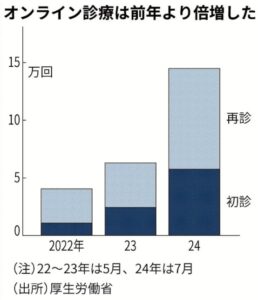

厚生労働省の統計によれば、スマホなどを使って医師が遠隔で診察するオンライン診療が、約1年前から倍増しています。オンライン診療は初診5万7,579回、再診は8万7,387回でした。オンライ診療を受けた患者の割合は全体の0.144と小さいものの、2022年の0.044%から上昇しています。日本では、オンライン診療の実施を届け出る医療機関は増え続けているものの、海外に比べて低く届け出割合は1割強にとどまっています。

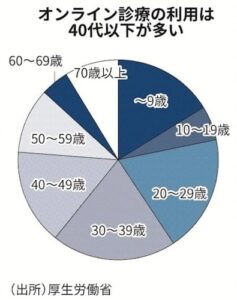

患者の年代別構成比では、30代が20.1%で最も高く、20代が18.9%、10歳未満が16.2%、40代が15.4%で続いています。2022年に比べ20代が6.1ポイント、30代が4.1ポイント伸びています。診療全体では60~80代が半数超を占めるのに対し、オンラインは若い世代の利用が多くなっています。オンラインによる初診の診断は風邪が最も多く、全体の約2割を占めています。再診は、ストレスなどが原因で心身に様々な症状が出る適応障害が最多で、全体の約1割を占めています。

地域別の分析では、患者の所在地を基にした人口100万人・1カ月当たりの実施回数は、東京都が2,190回で最も多く、最も少ないのは徳島県の353回でした。医療機関の所在地でみると東京都が3,780回で最も多く、最も少ないのは香川県の58回でした。

不適切な診療の可能性を指摘する声も上がっています。厚生労働省の指針は、初診はかかりつけの医師が実施し、対面診療を組み合わせることを原則としています。そのため厚生労働省は、オンライン診療が適切に実施されているか実態把握や詳細なデータ分析をするとしています。

(2025年7月16日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)