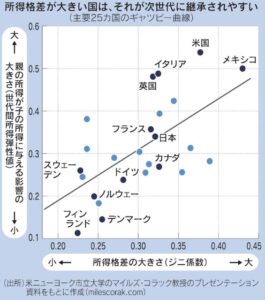

グレート・ギャツビー・カーブとは、アメリカの小説「グレート・ギャツビー」に由来し、貧富の格差が世代を超えて遺伝する現象を指します。ノーベル受賞者の経済学者であるアラン・クルーガーによって提唱されました。所得格差の大きさであるジニ係数を横軸、親の所得が子の所得に与える影響の大きさを縦軸にとっています。主要国の位置を定めると、右肩上がりの傾向を示す分布図ができます。

グラフの右上に行くほど所得格差が大きく、かつ貧しい家庭の子どもが努力によって富裕層になるのが難しく、社会的な移動性が低い国であることを示しています。グラフ左下の国では、所得格差が少なく社会的な移動性が高い国を示しています。主要25カ国の中では米国やメキシコが右上、北欧諸国が左下に並び、日本やフランスが中間に位置しています。格差の拡大と固定化がともに進む国々の憂鬱が読み取れます。米国は先進国の中でも最も右上に位置しており、アメリカンドリームといった誰でも平等にチャンスがあるといった国ではないことが分かります。日本は中等度の位置にあります。ジニ係数は高いのですが、親子の所得連動性は下回っています。

格差の拡大と固定化を俯瞰してみると、ギャツビー曲線と教育との関係は深いと思われます。就学時の教育格差と、社会に出た後の所得格差は連動しやすくなっています。家庭格差が教育や機会に影響を与え、将来の世代にも連鎖してしまいます。所得格差が大きい国ほど、親の経済的状況が子どもの将来に大きな影響を与えることになります。このグレート・ギャツビー・カーブは、私たちが生まれ持った家庭や社会の背景に左右されず、個々の能力や努力が報われる社会を築くための警鐘と言えます。

格差の拡大や固定化に歯止めをかける万能薬はありません。技術革新などを通じた成長の底上げ、フロンティアを求める人々の背中を押す教育制度や労働市場の構築が必要になります。グローバル化やデジタル化の副作用を和らげる安全網の拡充、富裕層や大企業に応分の負担を求める税制改革など、努力を地道に積み重ねるしかありません。結果の平等のみならず、機会の平等までもが奪われない社会となることを祈念するばかりです。

(2025年5月8日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)