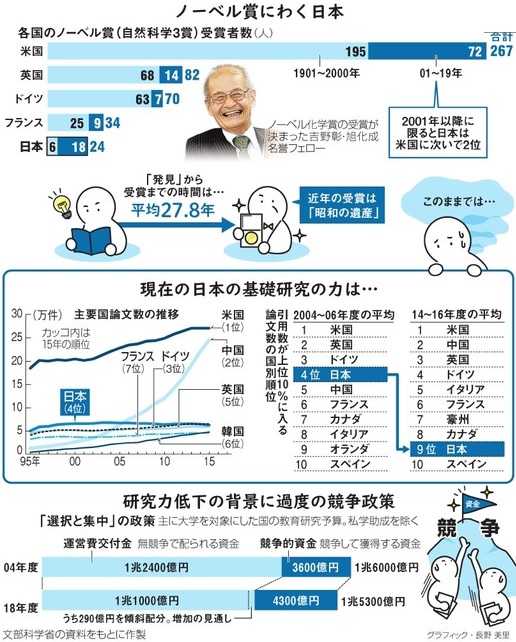

今年の吉野彰さんのノーベル化学賞の受賞で、ノーベル賞の自然科学3賞(医学生理学、物理学、化学)の日本の受賞者は24人になります。世界6位です。2001年以降だと18人で、米国に次ぐ2位です。ノーベル賞は、対象となる業績が出てから受賞まで平均27.8年かかります。吉野さんの場合も、1980年代の元気な研究現場が生んだ昭和の遺産です。

近年の日本の基礎研究の退潮には著しいものがあります。論文数では、この10年間で世界シェアは2位から4位に、注目度の高い論文数に限ると4位から9位に落ちています。博士課程への進学者数は2003年度をピークに減り続け、人口当たりの博士号取得者の数は、米、英、独などの半分以下です。先進国で日本だけ減っています。企業もバブル崩壊とともに、基礎研究への投資を大幅に縮小し、日本の論文の多くは国立大学が生み出しているのが実態ですが、その屋台骨に元気がありません。

国立大学の弱体化の背景には、国の選択と集中の政策があります。2004年の国立大学の法人化以降、教員の人件費や自由に使える研究費など、大学運営の基盤に充てる補助金を削減し、代わりに国の審査を受けて勝ち取る競争的資金を増やしてきました。運営費交付金の一部にも競争を導入し、ぜい肉のない経営体への体質改善を求めています。財源難の中、企業と同等の手法を大学経営に適用し、生産性の観点から国の眼鏡にかなう大学を重点支援します。

国立大学は予算難のため、教員の正規ポストを減らして新規採用を抑え、高齢化が進みました。審査で有利な東京大学など一部の大学に資金が集中し、多く中堅の国立大学は資金難にあえぎ、人材育成の場である研究室の維持にも事欠く状態に陥っています。研究の層の厚みが失われつつあります。現場の教員は予算獲得の雑用が膨らみ、研究時間が削られてしまっています。学生たちは職探しに汲々とし、すぐに成果が出る研究を目指さざるを得ません。指導する先生も余裕がなく、成果を急ぎ、学生にしわ寄せがいくことになります。これでは飛び抜けたアイディアなど生まれる余地はありません。目先の生産性を求めず、基礎研究の層の厚みを増やす施策が今こそ必要です。

(2019年10月28日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)