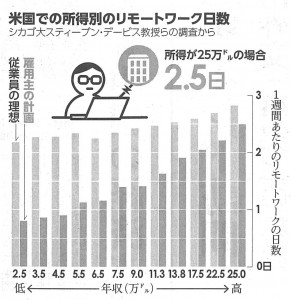

シカゴ大学のデービス教授の調査によれば、コロナ後に雇用主が週に何日リモートワークを認めるか聞いたところ、年収が25万ドル(約3千万円)以上の仕事では週2.5日だった一方、年収2万5千ドルの仕事では0.8日にとどまっています。米労働統計局によれば、実際にリモートに適している仕事は、米国の労働者の4割ほどにとどまっています。職場にいなければできない仕事は、低所得の業種の傾向があります。リモートワークが普及して効率性が上っても、その恩恵は均等には配分されず、格差はさらに広がってしまいます。

OECDの昨年の調査によれば、日本は先進国の中でもリモートワークの導入率が低く、創造的に働けると答えた人は14%しかいませんでした。デジタル化の低さや評価制度の違いなど課題は多いのですが、働き方が柔軟になり住む場所の選択肢が広がれば、地方の活性化などにもつながります。一方、リモートワークの広がりが、格差を助長するとの指摘は米国でも多くみられます。スキルアップや通信環境の整備など、格差に配慮した取り組みも求められます。

米国では、現在リモートと対面のハイブリッド型が主流となっていますが、IT大手ではオフィスを拡大する動きもみられています。大手IT企業がアピールするのが、働き方の柔軟性です。

(2022年3月20日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)