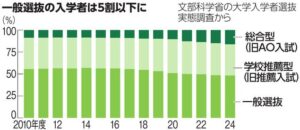

文部科学省の調査によれば、一般選抜で入った学生は2021年度入試で全体の5割を切り、2024年度入試は48.2%にまで低下しています。代わって、高校時代の活動や面接などで決まる総合型選抜が16.3%と10年間で約2倍に増え、学校推薦型と合わせて51.8%に上っています。多様性が求められる時代に、大学入試でも高校時代に学んだ力を多様に評価する方式が拡大してきたことは意義があります。

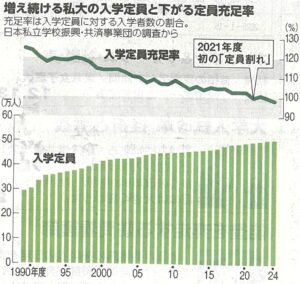

総合型と学校推薦型の大半は、12月までに個別試験があり、年内入試とも呼ばれています。1月の共通テスト結果と合わせて合否判定される場合もありますが、多くの受験生が年内に合格を手にするのが最新の大学入試の姿です。背景には、大学・受験生双方の思惑があります。大学は、学生確保が年々厳しくなっています。志願者総数すら定員を下回る大学全入時代が目前に迫り、特に難関大学以外では、早期に学生を確保したい意向があります。

一方、受験生側は浪人が大幅に減っています。共通テスト志願者でみると、今回は約13%で、30年前より20ポイント以上低くなっています。入試の多様化が進んだほか、一発勝負の入試に苦労した世代が、子どもの進学先を早めに決めたいというニーズがあります。しかし、上位大学も基礎学力が落ちてきており、基礎を固めた上での多様性でなくてはなりません。入試改革を議論する際は、より基礎的な学力を確認する共通試験を作り、それを総合型・学校推薦型選抜での判断材料として用いるといった方策を検討すべきです。

(2025年1月15日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)