毎年10月は脳卒中月間、10月29日は世界脳卒中デー(World Stroke Day)です。脳卒中とは、脳の血管に障害が起きることで生じる三つの病気(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の総称です。脳の血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血・くも膜下出血に分けられます。年間20万人あまりが新規に発症し、150万人以上が治療を続けています。がん、心疾患、老衰についで日本人の死因の第4位で、現在も年間約10万人が脳卒中で亡くなっています。

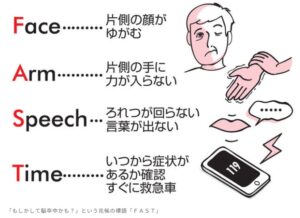

損傷を受けた脳の部位に応じて、出る症状は異なります。代表的な初期の症状と迅速な行動を呼びかける合言葉であるACT-FASTがあります。顔の片側が下がって動かない、片側の腕に力が入らない、ろれつが回らない、言葉が出ないなどの症状がある時は、すぐに救急車を呼びます。くも膜下出血では経験したことのない激しい頭痛が起こることがあります。

脳卒中の治療は時間との戦いです。脳梗塞の場合、詰まった血栓を点滴薬で溶かすt-PA療法は、発症から4.5時間以内に開始します。治療が早いほど脳へのダメージを抑えて、後遺症を軽くできる可能性があります。後遺症としては、手足の麻痺や筋力の低下、言語障害などが起こります。失語症や記憶障害、注意障害といった高次脳機能障害は、外見からは判断しづらく、周囲から理解されにくいため、見えない障害とも言われます。

生活習慣病をコントロールすることが最大の予防になります。脳卒中は要介護4や要介護5となる原因の第1位です。寝たきりになるなどその後の生活に大きな影響を与えやすく、予防と早期発見が大切となります。

(2025年10月21日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)