有給休暇取得の実態

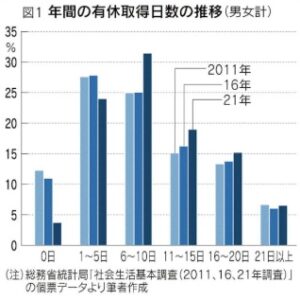

バブル崩壊後の失われた30年間、有給休暇の取得率は低迷を続けたままでしたが、2018年に労働基準法が改正されました。社会生活基本調査によれば、年間の有給休暇取得日数は、法改正前の2011年と2016年は分布の形状がほぼ同じだったのに対して、改正後の2021年は取得日数0~5日の割合が少なくなり、6~10日の取得割合が増加しています。有休11日間以上の取得割合は法改正前に比べれば増加しているものの、100%の休暇取得には遠く及びません。

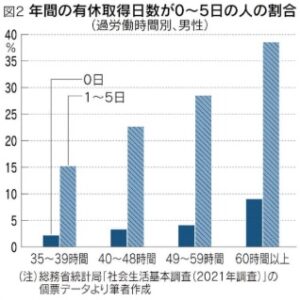

また週の労働時間が長くなるほど休暇取得日数が少ない割合が多くなっています。週労働時間60時間以上の労働者は、1割弱が年間1日も休んでおらず、約4割は1~5日の取得でした。最近は休み方改革という言葉も聞かれ、従業員の休暇取得に取り組む企業も増えてきています。しかし有休取得率を上げることが目的化していて、最も休息が必要な人ほど実は休めていない実態があります。

近年、休暇とwell-beingとの関連を分析した研究によれば、従来考えられていたよりも、休暇は従業員のwell-beingを大きく改善する効果があり、その効果は仕事復帰後も、休暇前の水準に戻るまでに平均して1カ月超は持続することが分かりました。しかし、長期の休暇はwell-beingを一時的に大きく高めるものの、仕事に戻ると急降下し、効果の消失が早いことも示されています。文化や法制度の違いはあっても、非日常から日常への大きなギャップに上手く適応できないのは、どの国でも同じようです。

数日間程度の短い休暇でも、過ごし方次第でwell-beingは向上し得ることも明らかになっています。ディタッチメント(物理的にも心理的にも仕事から距離をとること)が心身のリカバリーに効果的であることが示されています。現在、日々の生活では完全に仕事から解放されることが少なくなってきています。数日程度の休暇でもディタッチメントの良い機会となり得ると思われます。

年休取得率を向上させるために、未消化の年休は割増率を付けて企業が買い上げるなどの措置を検討も必要になります。企業の行動も変わるかもしれないし、企業に命じられたから休むといった強制力が効果的に働く可能性もあります。さらに、法定病気休暇の創設も効果的です。多くの国では有休とは別に急な病気のための休暇が整備されています。年5日程度の病気休暇があることで安心して有休を使える人も増えるかもしれません。心身の健康を前提とした働き方を支えるには、制度の選択肢を広げるとともに、安心して休んで良いと思える土壌づくりも不可欠です。

(2025年5月2日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)