休み方改革

脳機能を高く維持し生産的に働くには、労働時間は8時間以内、睡眠時間は7時間以上が大切となります。日本の上場企業の追跡データの分析によれば、長時間労働是正や睡眠確保などの健康経営を実施すると、2年後から利益率が有意に高まる傾向が示されています。欧米は早くからそのように方向転換し、労働時間短縮のためのデジタル化と効率化を進めています。しかし日本は昭和の長時間労働の成功体験に引きずられ、デジタル化と効率化が遅れました。結果、イノベーションが困難になり、多様な人材を生かせず人手不足も進む、競争力が低下しています。

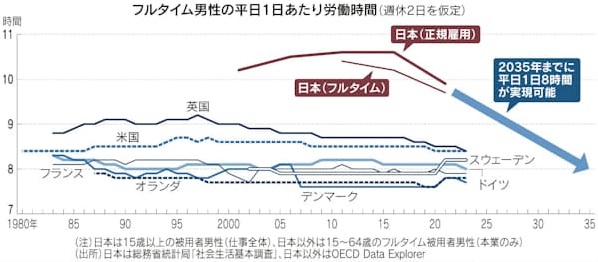

日本と欧米の生活時間調査データの集計によれば、日本の男性の正規雇用者フルタイム労働者は、いまだ平日に1日平均約10時間の長時間労働をしています。欧米のフルタイム男性労働者の平日1日の平均労働時間は、生産性を高く維持できる8時間前後です。睡眠時間や余暇時間も日本のほうが短く、睡眠の質を上げるには運動するための余暇時間が必要ですが、短くなっています。

1970~2015年のOECDデータの分析によれば、多くの国で年間平均労働時間が減るとともに労働生産性が上がっています。しかし日本の労働生産性は低下に伴い、経済力は低下しています。しかし日本人の知的能力は高く、2022~2023年実施のOECD国際成人力調査によればトップレベルにあります。日本の競争力が落ちたのは能力が下がったからではなく、企業の働かせ方と休ませ方が人口構造の変化に対応できなかったからと思われます。今こそ休み方改革を進めるべきです。

2018年成立の働き方改革関連法で、正規雇用男性の労働時間は減少傾向に転じました。この傾向を、さらなるDXやAI活用によって今後も進めれば、2035年頃には8時間労働が実現します。それによりようやく、日本人は欧米並みの健康的で生産性を高めやすい労働環境を得て、本来の能力を発揮できるようになります。

(2025年5月6日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)