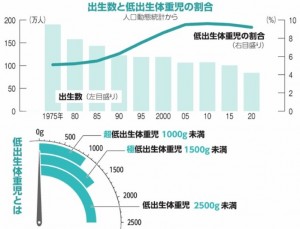

人口動態統計によれば、2021年に生まれた日本人の子どもは81万1,622人で、そのうち2,500g未満で生まれた低出生体重児は7.6万人の9.4%で、1975年の5.1%から大きく増えています。その中で1,500g未満の極低出生体重児は0.8%、より未成熟な1,000g未満の超低出生体重児は0.3%です。小さく生まれるほど、病気や障害のリスクは高くなります。

早産や、双子などの多胎児の増加、妊婦への体重制限、病気などが関係しています。多くの母親は、妊娠37~41週の正期産で出産します。22~36週は早産とされますが、超早産の28週未満は子宮内感染症が主な要因で、34~36週の後期早産では、妊娠高血圧症などの病気や妊婦のやせも影響しています。

妊娠年齢の上昇も、低出生体重児が生まれる原因となります。2011年以降、第1子出産の平均年齢は30代になり、昨年は記録が残る1950年以降で過去最高の30.9歳でした。母親の年齢が上がるほど合併症のリスクが高くなり、胎児の発育にも影響を与えます。早産は予防することが難しく、母親が何かしたからなるものではありません。

低出生体重児は健康リスクも伴い、正期産児に比べて感染症にかかると重症化しやすくなります。少ない栄養で体が大きくなるようにプログラミングされているとも言われており、将来的に糖尿病や心筋梗塞、肥満などのリスクも正期産児より高くなるとされています。幼少期は体格の小ささが目立ちますが、個人差も大きく、成長するにつれて周囲との差が気にならなくなることも少なくありません。

新生児の死亡率は、1975年に6.8人でしたが、2021年には0.8人まで下がりました。周産期医療の発展により、日本では1,500g未満の子どもの命が助かるようになっています。1,500g未満で生まれた赤ちゃんが回復して退院する割合は近年向上し、2003年の89%から2019年の94%になっています。昔は亡くなっていた子が助かるようになった結果、医療的ケアが必要な子も増えています。医療の進歩によって低出生体重児が増えたことを社会全体でしっかり受け止め、それに対応できるように努力していく必要があります。

(2022年12月25日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)