低出生体重児とは出生体重が2,500g未満の赤ちゃんのことを言います。出生体重1,500g未満の赤ちゃんは、極低出生体重児、1,000g未満の赤ちゃんは超低出生体重児と分類されています。いずれの場合も、小さく生まれた赤ちゃんは、身体的にあるいは各臓器の機能において、子宮外の環境に適応するのに十分な成熟度に達していないという特徴があります。

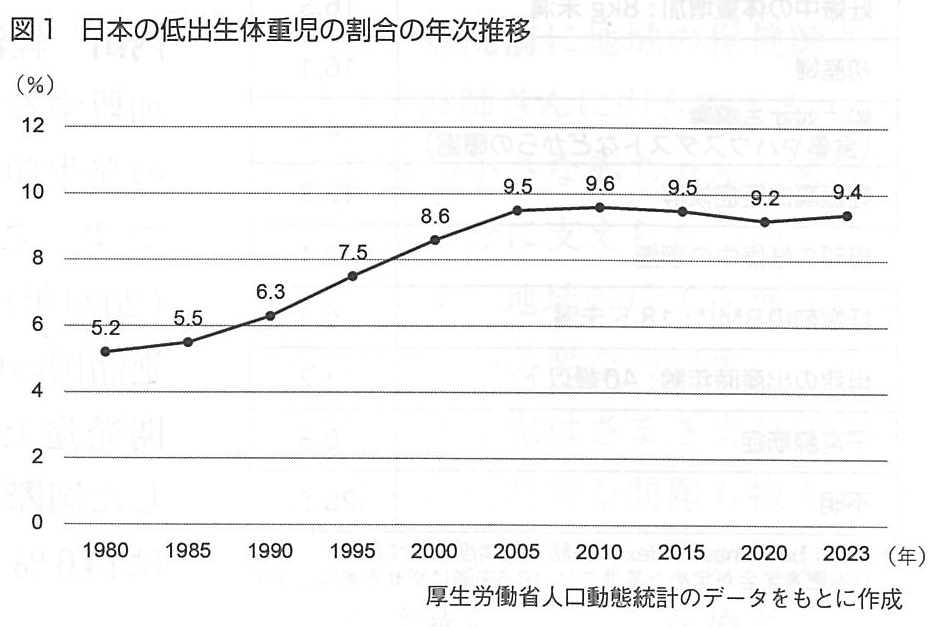

日本の出生数に占める低出生体重児の割合は、1980年に5.2%でしたが徐々に増え、2005年以降は9%台半ばで横ばい傾向が続いています。赤ちゃんが低出生体重で生まれるのは、母体側と胎児側の2つの要因が主に関わっています。母体側の要因では、妊娠高血圧症候群で胎盤の機能が悪くなり胎児が栄養不足になることや、多胎妊娠で胎児が小さくなることなどがあげられます。他にも、常位胎盤早期剝離、子宮頸管無力症、前置胎盤、絨毛膜羊膜炎などの場合は早産になるケースがあります。また胎児側の要因としては、胎児発育不全、先天性疾患などがあげられます。

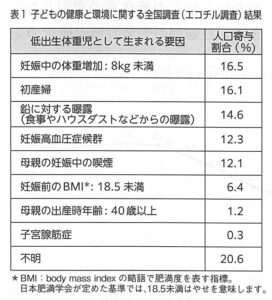

2022年に公表されたエコチル調査によれば、低出生体重に関連する要因として、①出産回数(初産)、②子宮腺筋症の既往歴、③妊娠高血圧症候群、④出産時の母の年齢、⑤母の妊娠前BMI、⑥妊娠時の体重増加量、⑦鉛への曝露、⑧母の妊娠中の喫煙といった8因子を指摘しています。これらの因子のうち、妊娠時の体重増加が8㎏未満であることが、低出生体重に最も大きな影響を与えていることが分かりました。この因子は人口寄与割合(ある疾患に罹患した母集団全体における予防可能なリスク要因の保有割合)の16.5%を占めており、次いで初産が16.1%、鉛への曝露が14.6%、妊娠高血圧症候群が12.3%、母親の妊娠中の喫煙が12.1%が続いています。

妊婦健診の受診回数と関連性があることも、2023年に公表されたエコチル調査で示されました。妊婦健診を毎回受診していた人を基準に受診回数を比較したところ、受診回数が少ない人ほど低出生体重児を出産することが多いことが分かりました。この結果は、低出生体重児の発症リスクを低下させるうえで、妊婦健診の定期受診が非常に重要であることを示唆しています。

(月刊母子保健 第791号 令和7年3月1日)

(吉村 やすのり)