出生数は、団塊の世代が生まれた第1次ベビーブームの1949年に、戦後最多の269.6万人を記録しました。第2次ベビーブーム(1971年~1974年)でも、各年とも200万人を超えていましたが、その後は減少傾向が今に続いています。1989年の合計特殊出生率が、それまでの過去最低だった丙午の1966年の1.58を下回る1.57となり、政府の少子化対策が本格化しました。しかし、少子化は止まらず、2016年の出生数は100万人を割り込み97.7万人となりました。そして、2022年の出生数が70万人台へと突入しています。少子化は暮らしにかかわる社会保障制度や経済活動に深刻な影響を与えます。

急激な少子化は、日本の総人口が減る中でも、労働力人口は戦後長らく増加傾向が続いてきました。しかし、労働力人口は減少に転じており、2019年に6,900万人だったのが、2040年に6,200万人台まで落ち込むと予測されています。GDP成長率は労働力人口の減少による押し下げ効果もあって、2030年代には0%台前半に落ち込み、2040年にはマイナス成長に陥ると予測されています。

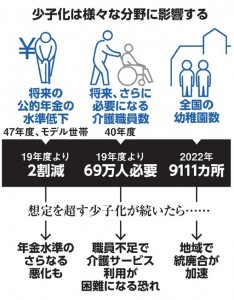

2019年に国が公表した年金額の将来の見通しによると、高い経済成長を前提にしたケースでも、2047年度の年金水準は実質2割低下すると見込まれていました。しかし、より速いペースで少子化が進めば、将来の年金水準がさらに低下する恐れがあります。高齢者人口がほぼピークを迎える2040年度には、約280万人の介護職員が必要と見込まれていますが、2019年度時点で担い手は約211万人、約69万人を新たに確保しなければなりません。このまま少子化が進めば、全国9,111カ所の幼稚園も統廃合が余儀なくされることになります。

子どもを持つ若い世代の所得格差と少子化との関連性の内閣府の分析によれば、世帯所得が500万円未満の層では子どもがいる世帯が減少していることが分かっています。世帯所得が500万円に届かない夫婦が、子どもを持つという選択をできなかった可能性を示しており、少子化への対応にあたっては、結婚や子育てを控える25~34歳の層の世帯所得の増加が重要となります。

産みたくても産めない若年層への投資を今すぐ実行するべきです。国際的に日本の経済的地位が低下し、高齢化で社会保険料も上がって、給料の手取り額は減少するばかりです。奨学金返済が月数万円あって、若者は将来の結婚も出産も諦めてしまう結果になります。結婚や出産をした場合の奨学金の返済免除、大学や専門学校などの完全無償化の対象を中間層まで広げるといった対策が必要となります。

(2023年3月1日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)