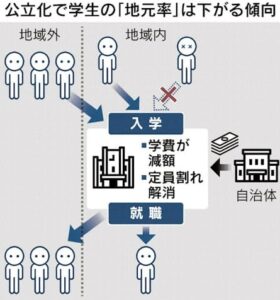

文部科学省に調査によれば、地方の私立大学が公立化した事例のうち、8割で卒業生の地元就職率が低下しています。公立化に伴う学費減で人気が高まった結果、地元からの入学者が減ったことなどが影響しています。地域人材を育成し、定着を促す取り組みが各大学の課題となります。

公立化によって定員割れは解消する傾向にあります。12校のうち、公立化2年前は9校が定員割れしていましたが、2024年度時点では、全校で入学定員の充足率が100%を上回っています。自治体が地方交付税などを原資に運営費を負担し、学費が国立大学並みにまで下がるなどし、志願者が大幅に増えたためです。

しかし、地域内からの入学者比率は下がる傾向にあります。2024年度時点で、10校で公立化2年前より低下していました。比率が半分以下になったケースもあります。静岡文化芸術大学は85%から40%、公立鳥取環境大学は66%から21%に下がっています。地域外からの志願者が増え、競争が激しくなったことなどが背景にあります。

就職率を公立化2年前と2023年度で比べると、9校のうち8校で上昇しています。地域内での就職率は7校で下がっています。就職状況はその時の景気に左右されるものの、地元出身の在学生が減った影響が大きいとみられます。自治体の財源を投入しながら、結果的に地元人材の育成機関としての性質が薄まっている可能性があります。

少子化により足元では公立大も志願倍率が下がり始めています。公立化は地域の課題を解決する打ち出の小槌ではなく慎重な議論が必要となります。米国の州立大学のように、出身地によって授業料に差をつけるといった地元人材を育成するための仕組みを検討すべきです。地域でのフィールドワークを増やすなど定着率を上げるための取り組みを進める必要もあります。

(2025年9月17日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)