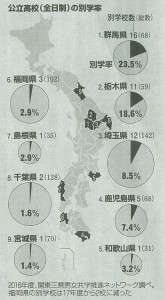

公立高校の男女別学が残っているのは9県のみです。公立高の中で、男子校と女子校が占める割合を示した別学率が2016年度で最も高いのは、群馬県で23.5%、16校にも達します。続いて栃木県18.6%11校、埼玉県8.5%12校と関東の3県がトップ3です。少子化の影響で共学化も一部進んでいますが、進学校を中心に別学が残っています。戦前は、エリートを育てる男子校、良妻賢母を育てる女子校と役割が分かれ、別学が当然でした。しかし、終戦後の1947年に、教育での男女平等と男女共学が明記された教育基本法が施行され、連合軍総司令部(GHQ)が、教育の民主化の一環として高校の共学化を後押ししました。

建学の精神に基づく私立とは異なり、公の制度である公立校が性別をお理由に入学資格を与えないことは社会的公正さを欠くとの意見もあります。関東北部では世界遺産に登録された富岡製糸場のほか、多くの養蚕、製糸業の施設が作られ、産業を支えたのが女性労働者でした。職場でのリーダーも育てるため、他地域に先駆けて女子校が開校したという歴史があります。関東の3県では、別学校がすでに長い伝統を築き地域に根ざしていたため、そのまま残ったと考えられます。関東の一部は当時、女性の教育が進んだ先進的な地域だったからこそ、逆に別学校が残ったとも考えられます。

(2017年9月5日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)