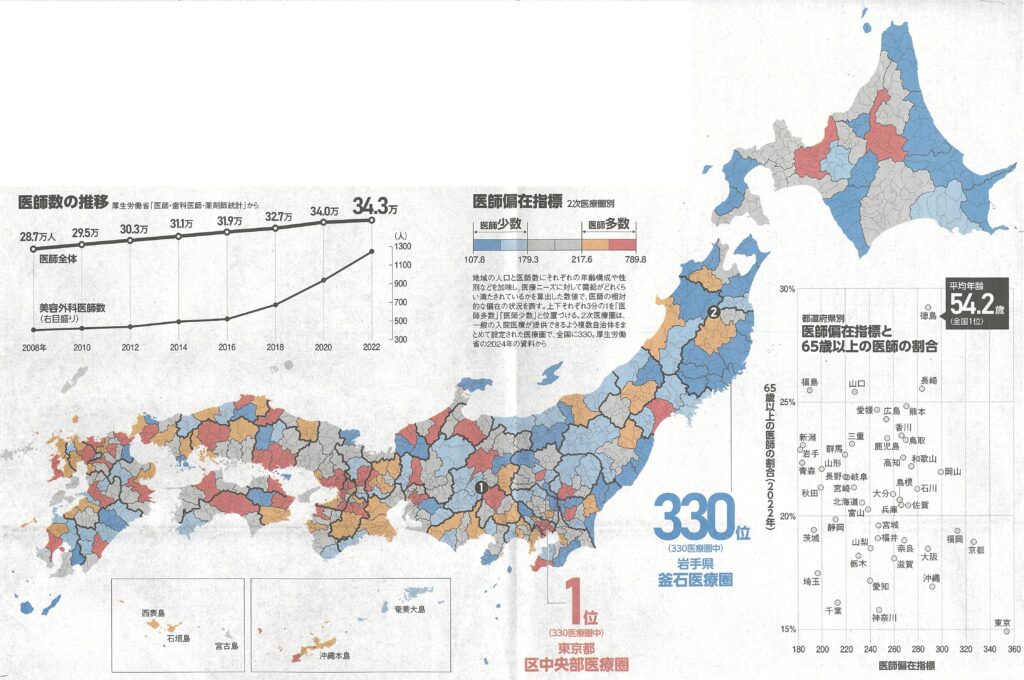

全国的に医療機関の休廃業が相次いでいます。帝国データバンクによれば、2024年に休廃業・解散した医療機関は17病院、587診療所の計604機関で過去最多でした。大半は、医師の高齢化や後継者がいないことが理由とされています。医師の数が足りないわけではありません。1960年に約10万人だった医師数は、2022年には約34万人になっています。日本の総人口は減少に転じており、厚生労働省は、医師の労働時間を週60時間程度とした場合、2029年ごろには医師数は充足されると推計されています。

医師の数は増えましたが、都市部や特定の診療科に集中する傾向が続き、偏在が解消されていません。厚生労働省は、2019年に地域で求められている医療ニーズがどれだけ足りているかを示す医師偏在指標の公表をしています。年齢構成や性別などを加味した地域の医療ニーズに対し、医師の労働力がどれくらい供給されているかを算出した数値で、上下それぞれ3分の1を医師多数、医師少数と位置づけています。

2024年に公表された指標では、都道府県別で医師が多数なのは、東京を除くと京都や福岡、岡山といった西日本の自治体です。全体的には西高東低の傾向で、これは明治以降、西日本に比較的多くの医科大や医学部が設置されたためと言われています。一県一医大構想後、19 79年にはすべての都道府県で医師が養成できるようになりましたが、それでも東日本の医師不足は解消し切れていません。

若手医師が長時間労働になりがちな外科医や産婦人科、小児科を避けるなど、診療科ごとの偏在も大きな課題となっています。医師免許を取得し、2年間の研修医を終えるとすぐに美容外科医になる直美や、産業医になる直産も目立ちます。残業が少なかったり、高収入が見込めたりするためとみられ、厚生労働省の調べでは、外科医が減少傾向なのに対し、美容外科は2008~2023年の間に3倍超に増えています。

人口減少が続く日本で、医療のアクセスやコスト、クオリティーのすべてを、いずれの地域でも満たすことは困難です。手術を計画してできる待てる医療は、医療機関を集約化して外科医らが交代で休める態勢をつくったり、へき地で働く医師に経済的なインセンティブを与えたりすることはできます。救急医療といった生死にかかわる待てない医療や分娩などは、身近で維持しつつ、複数の病気をもつ高齢者の増加に対応するために総合診療医を育てるなどのメリハリが急務となっています。

(2025年11月3日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)