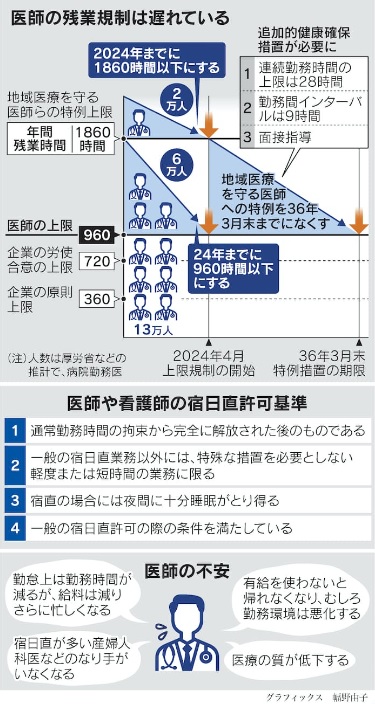

医師の働き方改革は、いよいよ2024年4月から始まります。一般の労働者から4〜5年遅れて始まる医師の働き方改革は、それまでは制限がなかった医師の残業時間の上限を年960時間にします。地域医療に携わる医師は、開始時には上限規制が年1,860時間とする特例が設けられますが、2036年には特例もなくなります。診察を求められた際には、正当な理由がなければ拒否してはならないとする応召義務などの特殊性を踏まえるため先送りされましたが、実施までいよいよ1年に迫っています。

複数の病院を掛け持ちし、宿直などもこなす今の多くの勤務医の働き方では、残業規制をクリアすることは困難です。そのため、労働基準監督署の許可を受ければ、夜間や休日に働いても勤務時間に算入しなくても良いとする宿直許可を受けることができます。一般の労働者と働き方の著しく異なる業種を対象に、例外措置として設けられました。

多忙な産婦人科には、夜間勤務できない医師が多数おり、大学病院など外部の応援がないと当直業務が回らない状況にあります。大学病院は、派遣する医師の合計勤務時間が規制の上限を超える場合、宿日直許可のない病院への派遣を断る可能性が高くなります。大学病院の勤務医は、低い収入を派遣先の給与で補っていることが多くなっています。大学病院が医師の派遣を拒めば、収入は大幅に減ることになります。

政府や自治体、医療機関が地域医療改革を進めなければならないにもかかわらず、医師の働き方改革が先行している側面もあります。厚生労働省は非効率な医療体制の改革を目指し、2019年に全国の424病院に対して、再編統合の議論が必要と名指しで指摘しました。対応策を求めましたが、公表後の新型コロナウイルスの流行を受け、議論は事実上停滞しています。

現状優先の動きは、医療の質低下にもつながりかねません。専門医を取得のために必要な業務や、学会発表、論文作成、朝のカンファレンスなどは業務と認めず、自己研鑽にするという話が進んでいる医療機関もあります。一人前の専門医になるための時間が取れず、しわ寄せの影響を受ける産婦人科や心臓血管外科など、多忙な専門医ほどなり手が減ってしまいます。その場しのぎの対策でなく、医療現場の課題を解決するために働き方改革の理念を生かす必要があります。

(2023年3月27日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)