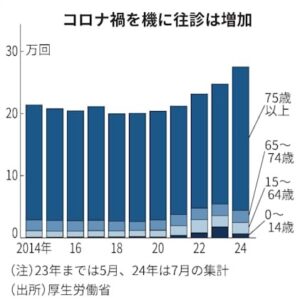

厚生労働省の社会医療診療行為別統計によれば、医師が患者の自宅などを訪ねる往診が、過去5年で1.4倍に増えています。75歳以上の増加が目立っています。往診の普及は救急車の安易な利用が減るなどの利点がありますが、診療報酬を目的とした過剰提供が広がっている可能性もあります。在宅医療は訪問診療と往診に大きく分かれます。訪問診療は医師の計画に基づくもので、往診は体調の急変時のサービスで、本人や家族らの求めによります。

往診は2020年代から目に見えて増え始めています。2024年は前年比11.2%増と、月27万5,001回にも達しています。訪問診療はこれほど伸びていません。2021~2023年に伸びが大きかったのは15歳未満です。医療機関がコロナの疑いがある患者の外来受診に制約を設けたことから、ニーズが高まりました。コロナの在宅医療を進めるため、厚生労働省が往診の報酬を特例的に引き上げたことも関係しています。

往診の8割を占めていた75歳以上は、2022年以降の伸びが目立っています。夜間や休日の医師を確保できない医療機関や有料老人ホームなどが、時間外の対応を専門事業者に委託していることも利用を後押ししています。

一部の事業者が必要性の低い往診を増やして診療報酬を得ている可能性があります。厚生労働省も往診の急増を把握しており、必要に応じて中央社会保険医療協議会に在宅医療の診療報酬のあり方について議論を求めています。

(2025年8月19日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)