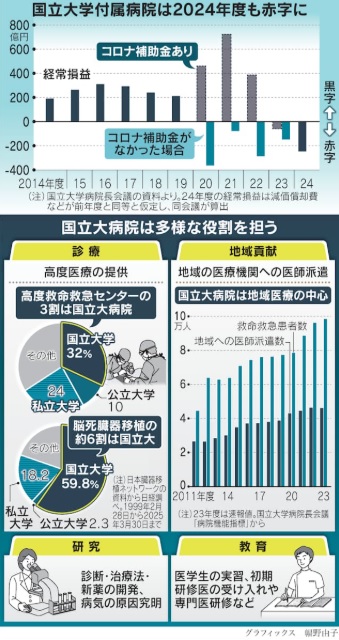

全国各地で高度な医療を提供し、医師の育成も担う国立大学付属病院の経営が危機に直面しています。国立大学病院長会議によれば、2024年度の経常損益は全体で約250億円の赤字になっています。2023年度に初めて赤字に転落し、2年連続となっています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って支給されていた補助金がなければ、2020年度から赤字になっていました。高度医療の多くは利幅が少ない上に、資材費や人件費の増加が続き、大半が赤字となっていました。

現金収支は42病院のうち8割近い32病院が2024年度に赤字となり、2023年度の22病院から大幅に増えています。赤字分は大学本部からの借り入れなどで対応する病院が多くなっています。高齢化によって患者数は増え、収入は増加しても、支出の伸びが大きく、消耗品や薬代などが高騰しています。2023年度の材料費は2012年度比1.6倍、医薬品費は1.9倍となっています。人件費も2024年度は前年度比310億円増となっています。

国立大病院は臓器移植などの高度な医療の提供、研修医らの育成、地域への医師派遣などを担ってきました。高度な医療を提供する病院を国が指定する全国の特定機能病院88の約半数を占めています。1999年に始まった脳死者からの臓器移植の約6割を実施してきました。国立大学が2004年度に国から独立した法人となったことに伴い、国立大病院は約1兆円の負債を国から継承し、借金返済を続けています。

法人化で経営の自由度は高まった一方で、研究や教育にかかる経費の基盤となる国からの交付金は約3割減少しました。経費を抑えるために、国立大病院全体で消耗品や医療機器を共同で購入し、2016年から合計約25億円の節約につなげています。価格の安い後発薬品の活用を促すシステムを27病院が導入しています。ベッド数を減らした病院も多くなっています。

経営改善の抜本策は見当たりません。高齢化に伴って国全体の医療費は右肩上がりで、診療報酬を安易に引上げられません。診療報酬全体の見直しの中で、高度な医療を提供し続けられる仕組みを模索する必要があります。人間ドックなどの保険外収入を増やし、リユース製品の活用といった病院側のさらなる自助努力も不可欠です。

(2025年4月28日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)