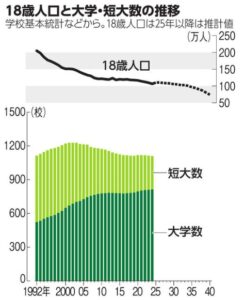

18歳人口は2024年に約106万人で、1990年代前半より半減しています。しかし、この間、大学進学率は約32ポイント上がったため、大学入学者は、近年過去最多水準の63万人前後で推移しています。一方で大学は、2024年は813校で1992年の約1.5倍になっています。

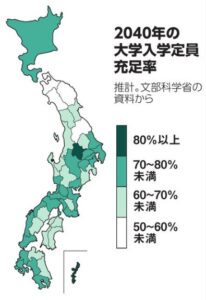

私大の約6割は定員割れの状況で、地方は特に厳しく3大都市圏以外の入学定員充足率は平均92.4%にとどまり、70%台の地域もあります。文部科学省は大都市圏の私大に学生が集まり過ぎないように、入学者数が定員を大幅に超過した私大への私学助成金を減らしたり、東京23区内の大学の収容定員を10年間原則据え置きとしたりしています。一時改善は見られましたが、地方大学の定員割れはさらに進んでいます。近く、大学入学定員者数は減少局面に入ります。2040年の見込みは約46万人で、入学定員充足率は、群馬や沖縄が80%超の一方、地方の一部は60%未満とも推計されています。

高等教育機関は、地域の成長や活性化の中心となっています。大学が撤退すると、こうしたネットワークを失うことが地域にとって一番の損失になります。若者が消えれば活気が無くなり、労働力が減少します。中央教育審議会は、深刻な定員割れや経営悪化の大学が撤退・縮小しやすい支援を提言しています。地方大学には、地域ニーズに合う人材輩出の役割を示し、自治体や企業との連携強化の必要性を指摘しています。文部科学省は地方大学振興の部署を新設し、地域人材育成の観点で、私学助成の配分方法見直しも進めています。

(2025年4月23日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)