医療における意思決定

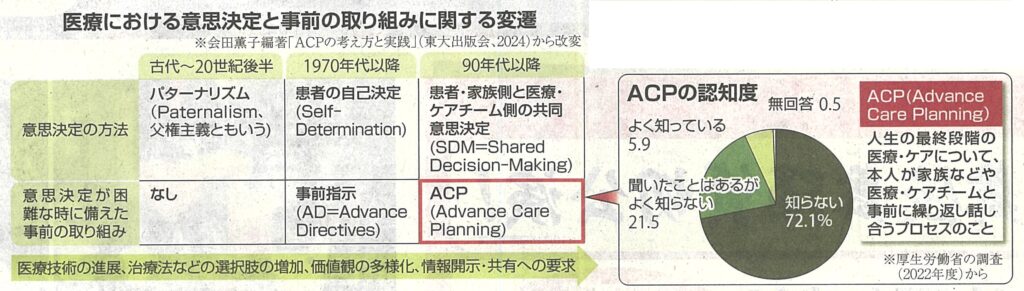

古代から20世紀後半まで、医療はパターナリズムの時代でした。医師が患者の保護者的役割を果たし、治療内容を決めていました。その後1970年代の米国で、患者の自己決定権が確立されました。医師が治療法やメリット、デメリットを説明し、患者が理解して選択し、医師に同意を伝える方法が生まれました。この同意をインフォームド・コンセントと呼びます。

しかし、医療技術の進歩で生命は維持しても意思疎通が困難な患者が現れるようになりました。そこで考案されたのが事前指示(Advance Directives)です。意思決定が困難になった時に備え、事前に医療の希望を書面に残します。米カルフォルニア州が1976年に制度化しました。しかし、意向は変化しますし、書面は家族と共有されなければ本人の意思は実現できませんでした。

そこで事前指示の不足を補うものとして1990年代に登場したのが、ACP(Advance Care Planning)です。本人が家族や医療者らと対話を重ねながら将来の医療・ケアを考えていく取り組みで、日本では厚生労働省が2018年の指針で推奨し、2024年度の診療報酬改定で、入院時の取り組みを実質義務化しています。

(2025年5月18日 読売新聞)

(吉村 やすのり)