緩和ケアへの移行

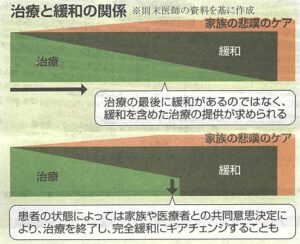

治療を始め、患者が望む状態まで回復することが困難だと明らかになった段階で治療を終了し、緩和ケアに移行することも大切です。米国で普及しており、日本でも実践する病院が現れ始めています。早い段階からの緩和ケアの介入は患者の望みを叶えやすくし、QODを高めることにもつながります。

日本で緩和ケアというと、がん末期の患者さん対象のイメージが強いのですが、本来緩和ケアはどの患者も選択できるべきです。高齢化が進み、必ずしも積極的な治療を望む人ばかりでない日本の現状を思うと、緩和ケアも含めた治療の提案が重要性を増してきています。患者の状態によっては、家族や医療者との共同意思決定により治療を終了し、完全緩和を選択することもあります。

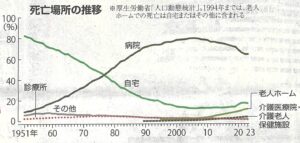

近年、病院を死亡場所とすることが多くなっています。わが国では、がん以外の緩和ケアが貧弱で、かかりつけとして頼れる医療者が病院にも在宅にも見つけられなかった状況に、医療の構造的課題があります。緩和ケアの必要性は認知症の分野でも提起されています。呼吸困難や食欲不振、物を飲み込めない、床ずれ、孤独など、多くの患者が緩和すべき苦痛を持つことが研究で分かっています。

患者に寄り添う医療の実現や、病院でなく在宅で亡くなる人も増える中、困った時に気軽に相談できる地域の医療体制の構築が欠かせません。一方、患者の側もお任せ医療から脱却し、死の過程を学び、自らの希望を周囲と共有する努力が求められます。

(2025年5月18日 読売新聞)

(吉村 やすのり)