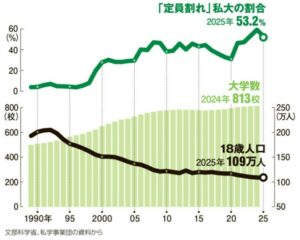

この20年の間に、大学の主な入学者である18歳の人口は137万人から109万人に20%減った一方で、大学数は726校から813校に増えています。少子化が進む地方を中心に、入学定員まで学生を集められない私立大学が増えています。日本私立学校振興・共済事業団によれば、今春の定員割れ大学は53.2%にも達しています。

大学が増えた理由の第一は、国の規制緩和で大学を設置しやすくなったことによります。かつては幼稚園教諭や栄養士など地元で働く人材を養成する短大へ多くが進んだ女性に、大学志向が高まりました。さらに地域活性化を目指す自治体の誘致や短大からの移行で、地方にも多くの大学ができました。

保育士や看護師など地域を支える人材を養成する大学や短大でも定員割れが進んでいます。財務省は、定員割れした大学には国から配る私学助成を減らす提案をしています。家庭環境や教員・同級生との関係など、様々な理由で高校卒業までに十分な学力が身についていない若者は一定数います。定員割れしていても、そうした若者を受け入れ、基礎から教え直して成長させ、地域で活躍したり希望する企業に就職したりする人材へと磨いている大学もみられます。

大学進学率の全国平均は59%ですが、都道府県別では東京や京都は70%を超え、宮崎や秋田は40%程度です。大学進学率には地域格差が認められます。国は定員割れ大学の撤退を進めるべきだとの主張が飛び交っています。地方の活性化のためにも、地域に必要な大学までも撤退に追い込むことがないような配慮が必要となります。

(2025年8月25日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)