コロナ期にオンライン授業のスキルが蓄積されたことは全世界共通です。ポストコロナではオンライン授業の蓄積やノウハウを積極的に活用する他の国・地域と、相対的に活用度が低い日本という構図が見えてきています。

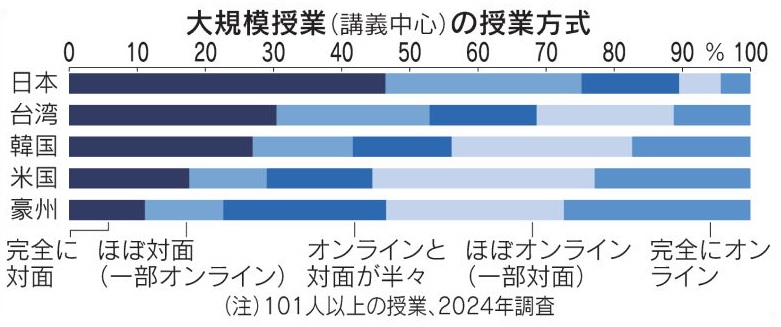

2022年調査の時点で日本は既に対面教育に戻り、オンライン教育の活用は限定的となっています。米国、台湾、豪州などはオンラインを活用し、新しい大学教育の一つの方向性と捉えています。2024年の大規模授業の方式を見ると、日本は対面式の割合が75.2%で2022年比34.7ポイント増に達しています。台湾は52.9%、韓国は41.6%で、やはり対面が大幅に増えています。しかし、米国は29.0%、豪州は22.6%で2022年からほぼ変化が無く、オンライン式が5割強を占めています。

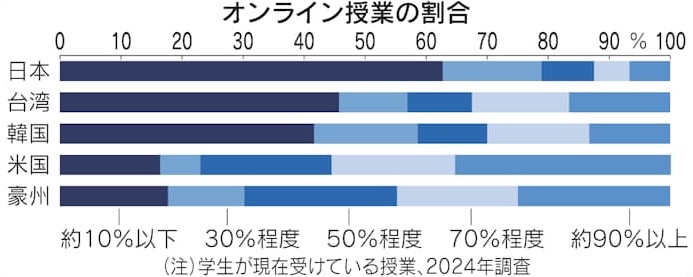

個々の学生についてオンライン授業の割合を見ると、日本は約10%以下か30%程度以下と答えた学生が78.9%に上り、台湾、韓国も6割近くなっています。対照的に米国と豪州は、70%程度と90%以上の合計がそれぞれ55.6%と44.8%で、オンラインが積極的に活用されています。オンライン授業の理想的な比率としても、米国と豪州は、70%以上か90%以上と答えた学生がおよそ半数を占め、実態と大差ありません。日韓台は対面比率が高いためか、オンラインの増加を望む傾向が強くなっています。

海外の学生との遠隔協働学習のように、グローバルコンピデンス(GC)に関連する授業でオンラインの活用と定着がみられる中で、実際にオンライン授業がGCの習得度を高める効果も確認できています。これまでの研究では、グローバルに活動するスキルや理工学的な素養とオンライン授業の頻度の間に、正の相関があることを示しています。海外とつながろうとすれば、オンラインのりように行き着くわけで経験的にも納得がいきます。オンライン授業の活用が世界の大学の方向性であり、日本の高等教育機関の対面回帰は行き過ぎと言えるかもしれません。日本も積極的なオンライン授業のスキルやノウハウの活用が望まれます。

(2025年7月7日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)