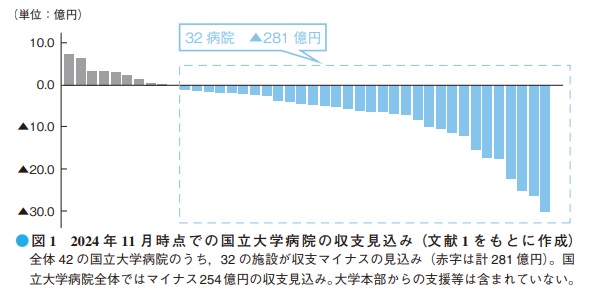

国立大学病院長会議(NUHC)の発表によれば、2024年度収支見込みでは、全国42の国立大学病院のうち32施設が赤字を見込み、国立大学病院全体での赤字額は250億円以上に上ることが明らかになっています。コロナ禍の影響で、大学病院における2020年度の外来の初診患者数は対前年度比で約16%減少し、現在もコロナ禍前の患者数には届いていません。入院患者数も同様に減少しており、どの大学病院も外来・病床の稼働率を上げるために試行錯誤しています。

COVID-19の感染症法上の位置付けが5類に移行したことにより、病床確保料などの国からの補助金は一律にカットされてしまいました。経営的にダメージを受けている病院は多いはずです。5類へ移行したとはいえ、高度急性期医療を担う医療機関やその他の特定機能病院では、COVID-19感染者が出れば2類相当の感染症と同等の対応を取らねばならない現状があります。ゾーニングや患者の受け入れ制限は、収益面のマイナスだけでなく医療従事者の負担増加にもつながります。

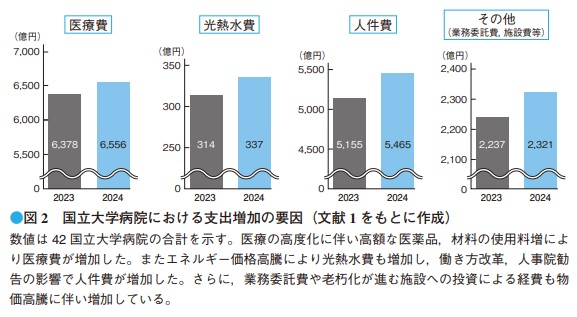

ここ数年の傾向として、現場や経営層のさまざまな努力により営業収入自体はなんとか増加している大学病院は少なくありません。しかし、大半の病院は支出増加が収入増加を大きく上回るせいで、結果的に増収減益による赤字に陥っています。支出増加の根幹にあるのは諸経費の深刻な高騰です。2024年度の医療費や光熱水費、人件費などは軒並み昨年度を大きく上回っています。物価の高騰により建設費や業務委託費が増加したことで、老朽化が進む施設の建て替えや設備投資も思うように進められなくなってきています。

経営難への策として診療時間を増やす策を講じた結果、研究や教育に割く時間がさらに減少しています。臨床、教育、研究の3本柱は、本来大学病院の役割であると同時に魅力でもあるわけですが、現状はあまりにも臨床偏重になっています。現在の医学教育は臨床参加型実習がトレンドになってきているものの、現場では診療業務が多忙なために、医学生を教育するための時間を確保するのがすでに難しくなっています。

研究面に関しても同様の懸念があります。本来は研究に没頭しなければならない助教クラスでも、研究に対しての時間をなかなか割けません。研究意欲のある方にとってアカデミアとしての魅力が低下しています。日本は20年ほど前までは世界でもトップクラスの研究力を持っていたにもかかわらず、現在は先進国で最低の部類にまで低下してしまいました。研究のための十分な時間は確保できぬままに、薄い内容の論文ばかりを量産している現状には個人的にも危機感を覚えます。今の状況が続けば、日本の医学研究力は低下する一方です。高度な臨床・研究機能とそれらを基盤とした教育機能、この三位一体の役割は大学病院だからこそ果たし得るものであり、日本社会にとって欠かすことはできないものです。

(週刊医学界新聞 2025年3月11日 第3571号)

(吉村 やすのり)