全国に42ある国立大学病院の約6割が計274億円の赤字に直面しています。国立大学病院の2023年度、2024年度と2年続けての赤字は、日本の医療システムを根幹から揺るがす由々しき事態です。経営に行き詰まるとその影響は医療界全体に及びます。静かな医療崩壊が始まっています。

経営悪化にはいくつか要因があります。医療費抑制のあおりで、大学病院が手掛ける高度医療の利幅が減少しました。最先端の証しとされる手術支援ロボットなどは、消耗品のコストが高く、やればやるほど収入は増えますが採算は合いません。さらに人件費の高騰もあります。2024年から働き方改革によって医師の勤怠管理が徹底され、今まで曖昧にしてきた残業代も増加しました。近年のインフレにより医療材料費も上がっていますが、収入源となる診療報酬でカバーされずに病院の持ち出しになっています。

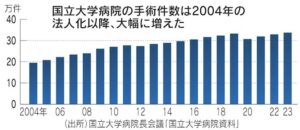

2004年の国立大学病院の法人化以降、大学はお金を稼ぐ必要に迫られ、本来教育と研究が主だった医学部附属病院が診療の場へとシフトしました。手術件数も大幅に増えています。医療機関としてみればサービスは良くなり、3時間待ち3分診療も聞かなくなりました。しかし、若い医師は診療に忙殺され、研究する時間はほとんどありません。

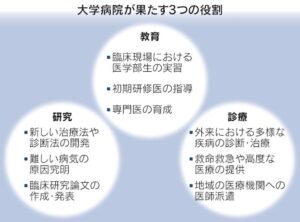

ドイツ医療に源流のある医局講座制からなる大学病院は、1961年に始まった国民皆保険とともに間違いなく日本の医療を支えてきました。医師を育てる教育、新たな治療法を探る研究、それに診療という医療・医学の3つの機能全てがゆだねられています。地域においては医師派遣の差配も担っていました。こうした教授を頂点としたピラミッド型組織は、2004年から始まった新たな医師研修制度や2024年の働き方改革によって歪みがあらわになっています。今後、大学病院の診療部門を大学本体から切り離し、地域にある基幹病院と連携するような改革プランも必要となります。大学病院の主たる役割は診療ではなく、研究と教育にあると思われます。

(2025年7月3日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)