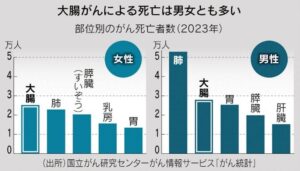

国立がん研究センターの調査によれば、大腸がんの死亡数は、年約5万人と肺がんに次ぐ2位で、女性では最も多くなっています。大腸がんは初期の段階では自覚症状はほぼ無く、早期発見して適切な治療を行えばほぼ完治します。国立がん研究センターがこのほどガイドラインを更新し、便に血が混じっていないか調べる検査は、大腸がんの死亡率を1~3割以上減らせるとしています。しかし、2022年の国民生活基礎調査によると、40~69歳男女の大腸がん検診の受診率は45.9%にとどまっています。

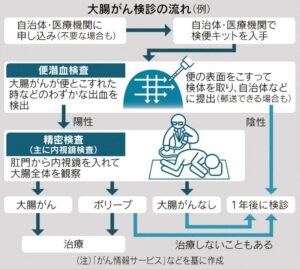

便潜血検査は、便が大腸がんのそばを通る時にがんの表面が崩れるなどして出血し、便につくことがある性質を活用しています。便の表面を棒でまんべんなく擦って検体を採取します。問診も実施し、検査で陽性なら内視鏡などで精密検査を行います。便潜血検査は、大腸がんのある人を84%の確率で陽性と判定できるとしています。がんの無い人を陰性と判定できる確率は92%です。対象年齢は40~74歳を推奨していますが、45歳か50歳から始めるのも構わないとしています。検診の間隔は通常1年ごとですが、2年ごとにすることも可能としています。

一部自治体では検診の対象者全員に内視鏡検査をしていますが、ガイドラインでは勧めないとしています。集団検診で死亡率減少を示す根拠の信頼性が低いとされています。親族に大腸がん患者がいる人や喫煙者、肥満の人などは発症リスクが高まります。こうした人は人間ドッグなどで内視鏡検査を受けた方が良いと思われます。

(2025年2月8日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)