選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合、結婚後もそれぞれ結婚前の姓のままでいられる制度です。あくまで選択的なので、現状のように夫婦同姓を選ぶこともできます。結婚で姓が変わり、日常生活や仕事上で不都合が生じたり、アイデンティティーの喪失につながったりするというのが、制度の導入を求める立場の意見です。

1996年には、法相が法改正に向けて有識者に意見を求める法制審議会が制度導入を答申しました。しかし、自民党などの反対で政府は国会に法案を提出できていません。姓を家族の呼称と捉える考え方が背景にあります。夫婦や親子が同じ姓を名乗るのは日本の伝統として定着しているといい、別姓制度が導入されれば、それが揺らぐといった主張です。

法制審議会は、夫婦の姓が別の姓になった場合、子どもの姓は結婚する時に予め決めておく案をまとめています。きょうだいは同じ姓になることを想定しています。過去に野党が国会に提出した法案は、子の出生時に子の姓を決めるというものです。きょうだいで姓が異なることも考えられる仕組みです。

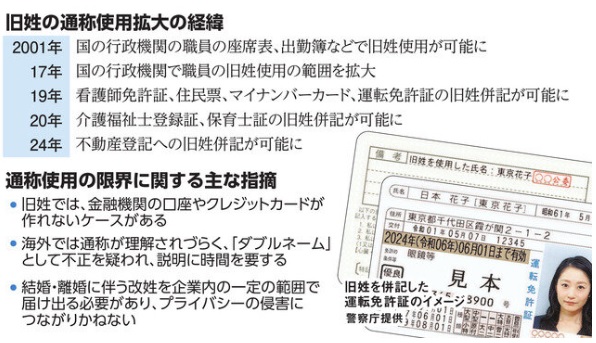

2017年に公表された政府の調査によれば、約4,700の企業のうち49.2%が何らかの形で職場での旧姓使用を認めています。2019年には、住民票やマイナンバーカードに戸籍上の姓と旧姓を併記できるようになっています。

しかし、旧姓はあくまで通称という位置づけで、金融機関での手続きや税に関する書類など、戸籍上の姓が求められる場面はなお残り、旧姓との使い分けに不便さを訴える声は根強いものがあります。別姓が一般的な海外では、通称を使う日本の慣習が理解されず、ビジネスで不正を疑われたり、事情説明に時間がかかったりします。経済界からも選択的夫婦別姓の早期導入を求める声が高まっています。

(2025年2月12日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)