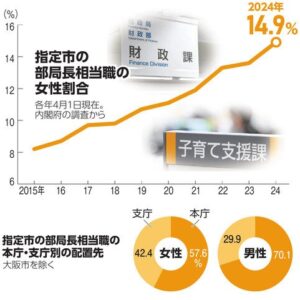

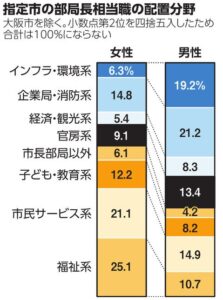

朝日新聞の調査によれば、女性管理職の割合は増えているものの、配置先は福祉や市民サービス、子ども・教育の3分野に偏っていることが分かりました。大阪市を除く全国政令指定都市19市2,893人分について、部局長相当職の女性の配置先をみると、割合が男性よりも高かったのは福祉系の25.1%、市民サービス系21.1%、子ども・教育系12.2%の順でした。財政や人事、企画といった市政全体の方向性を決める官房系では、男性の13.4%に対して9.1%でした。

多くの市で区長は女性の上りポストとなっています。女性管理職が多く配置されている福祉系などは、市民生活に直結した重要な部局ではありますが、いずれも権力の中心である首長からは遠いままです。配置の偏りから、市の政策決定や運営に女性の視点が反映されにくくなっている可能性があります。

内閣府の調査では、全指定市の採用者(上級職)の女性割合は、2003年度37.5%から2023年度は44.6%になっています。結婚や出産で離職する人もおり、総務省が自治体の人事担当課に尋ねた調査では、女性登用を進める上の課題として、管理職候補となる女性職員が少ないという回答が3割前後を占めています。管理職を担う年齢層の女性がそもそも少なく、責任の重さなどからやりたがらないことも多くなっています。

管理職の男女の偏りは、キャリア初期からの配置の差に起因します。長時間労働の部局は評価されがちで、男性ばかりが配置されると、昇格機会に男女差が生まれ、女性の昇進意欲をそぐことになります。これは民間でも同じ傾向があります。根本的な原因には、女性には向き不向きの仕事があるという思い込みと、子育てで働き方に制約が生じがちな女性が幹部候補とみなされないことと思われます。

今は男性も家事や育児を担うのが当然の時代です。男女ともに子育てとキャリアを両立しながら、管理職を目指せる育成・選抜方式にすることが求められています。ワーク・ライフ・バランスに配慮し、時間あたりの仕事の質で評価するべきです。昇進試験も、準備に時間がかかる方式だと、子育て期の女性が不利になります。女性管理職が多い自治体は昇進の時期や試験も柔軟にしています。挑戦できる職場環境をつくり、将来への道筋を示すことが大切です。

(2025年3月27日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)