子どもの自殺が増加傾向にあり、深刻な社会問題となっています。自殺は原因・背景が多様かつ複合的で、複数の要因が連鎖して生じるとされていますが、子どもの自殺の特徴として、衝動性が高いこと、原因・動機が不詳である場合が多いこと、特定した原因・動機としては家庭と学校の問題が多いこと、学校の休み明けに自殺者数が増加することなどが知られています。

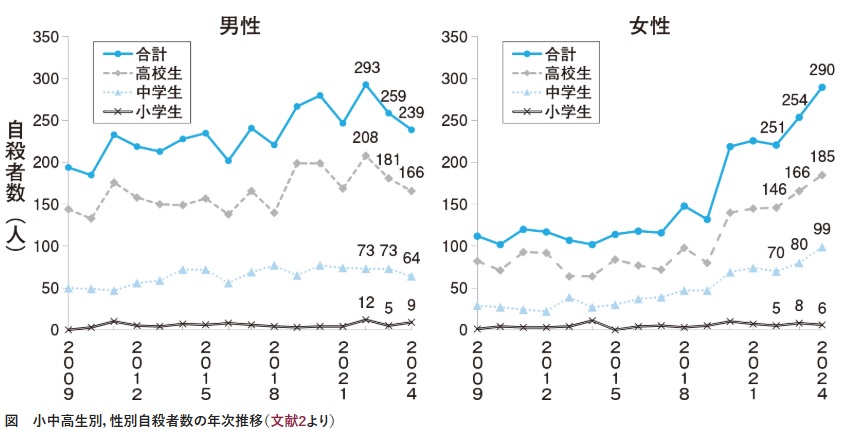

厚生労働省らの調査によれば、2024年中の自殺者数全体は2万320人と前年比で1,517人減少し、1978年の統計開始以降2番目に少なくなっています。一方で小中高生の自殺者数は、529人と前年比で16人増加しており、データが把握可能な1980年以降で過去最多の数値となっています。少子化が進む中での数値であり、比率を考慮するとより深刻な状況でした。属性別では小学生15人、中学生163人、高校生351人、性別で男性239人、女性290人でした。また、月別では9月が最も多く59人でした。2024年は過去最多の小中高生が自殺しており、日本では1週間に約10人の小中高生が自殺していることになります。小中高生のうち男性は2019年、女性は2020年に自殺者数が急増していますが、その後女子中高生の自殺者増加傾向が顕著になっています。

大人たち1人ひとりが家庭内や周囲にいる子どもたちの声を聴き、寄り添い、受け止め、子どもたちの悩みやサインに気づく必要があります。子どもたちが多くの時間を過ごす学校における相談体制の充実や自殺予防教育の推進など、各機関において自殺リスク低下に向けた効果的な取り組みが求められます。その上で、家庭や学校、地域社会で心配な言動を示す子どもに対しては、教育、福祉、医療、保健、警察など多職種、多機関が連携し、支援体制を構築することが大切です。

子どもの自殺には、神経発達症やうつ病、統合失調症、不安障害、摂食障害、物質関連障害などの精神疾患、いじめや児童虐待、その他の逆境的小児期体験も関連しており、児童精神科医療に大きな役割が期待されています。残念ながら子どもの自殺を含めた子どものこころの問題の多様なニーズに応える児童精神科医療体制は全国的に十分とは言えません。特に児童精神科入院治療は全国的に需給バランスが破綻しており、人的資源も十分でありません。

子どもの自殺が増加している現在、児童精神科医療に従事する一部の専門家だけでなく、小児科、精神科、総合診療科、救急科などの多診療科、加えて多機関の連携がより進み、かつ医師のみならず多職種チームで子どもの自殺関連行動に対応していくことが必要となります。今後、各地域で子どものこころの問題に対応する専門家がさらに増加し、自殺関連行動を示す子どもたちの診療体制が充実することが望まれます。

(週刊医学界新聞 2025年5月13日 第3573号)

(吉村 やすのり)