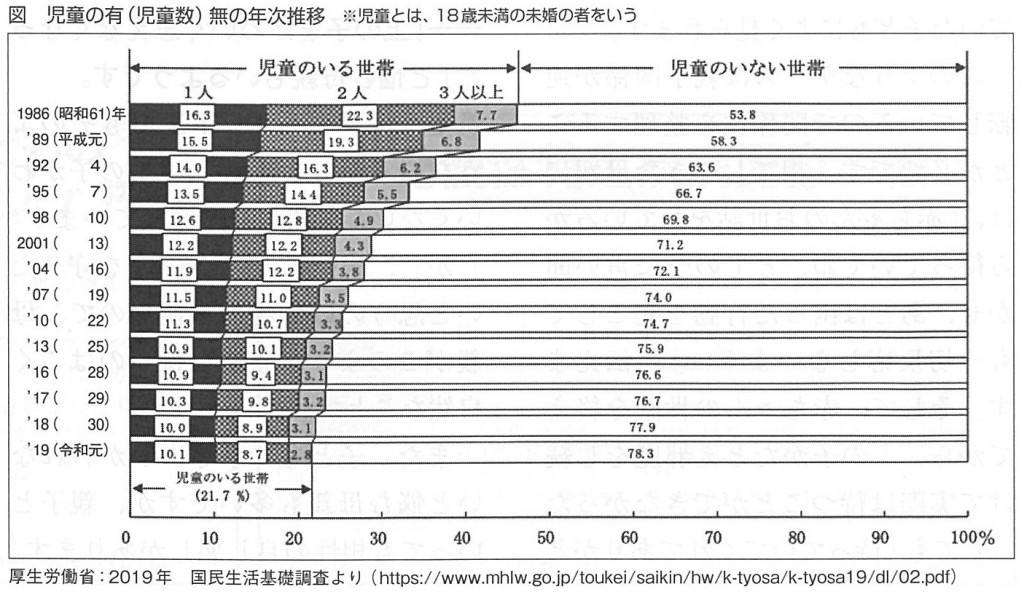

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、1986年には、約半数の世帯に子どもがいました。どの家庭にもとまでは言えないまでも、多くの家庭で子どもたちが生活しており、子どもが社会のあちこちにいました。子どもが社会の一つの風景であり、子どもにまつわることや取り組みが当たり前でした。小学校や保育施設、公園などでは、子どもの声が当然に響いており、それらを騒音と捉える人はほとんどいなかったと思います。半数の世帯に子どもがいるということは、ある意味お互い様意識があり、うちの子どもも騒いでいるので、隣の子どもの声も気にならない、あるいは許せていたのでしょう。地域社会、みんなで子どもを育てていた時代が存在していました。

しかし、2019年には、全世帯の中で自動のいる割合は21.7%とマイノリティーとなっています。子どものいる世帯数が減って、子ども自体が社会的に少ない存在であり、社会の一般的な景色の中に存在していないのです。そのため子どもの声は特別なものであり、騒音と捉えられてしまいます。また子どもの施設も自分達には関係のない邪魔なものとして、保育所などの建設に地域住民の反対運動が起きてしまいます。

もう一つ注目すべきは、兄弟数の減少です。ひとりっ子が多くなった、兄弟が少なくなったなどと言われるようになりましたが、わが国では2004年までは、ひとりっ子より人2人以上の兄弟の世帯の方が多くあり、2007年になりひとりっ子の割合が2人よりも多くなりました。また近年は、ひとりっ子の割合が、2人以上とほぼ同じレベルになっています。それだけ兄弟とのかかわりというものが、物理的に困難なものになっていると言えます。子どもの減少は、社会や家族における子どもの価値に変化をもたらすようになってきています。

(2021年7月1日 月刊母子保健)

(吉村 やすのり)