子宮頸がんは子宮の入り口に近い部分にできます。ほとんどはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で、感染してもほとんどが自然消滅しますが、一部は数年から10年でがんに進行します。妊娠・出産世代の患者も増加傾向にあり、マザーキラーとも呼ばれています。

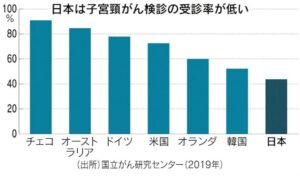

日本では年1万1,000人ほどが診断され、およそ2,900人が亡くなっています。死亡率は諸外国より高く、子宮頸がんを予防するHPVワクチンの接種率の低さに加え、検診受診率の低さも一因となっています。2022年の受診率は43.6%にとどまり、先進各国の70~80%台を大きく下回っています。自治体のがん検診は、従来細胞診と呼ぶ方法のみでした。子宮の入り口近くを医師が専用のブラシでこすって細胞を採取し、顕微鏡で調べます。

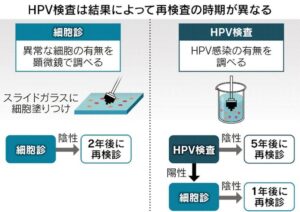

厚生労働省が自治体向けのがん検診の指針を改正し、2024年度からHPV検査単独法が可能になりました。対象年齢から外れる20代と61歳以上は従来通り細胞診を受けます。HPV検査は採った細胞を特殊な液に入れてウイルスの有無を調べます。細胞診では分からない、将来のリスクとなる感染を見つけられ、早期発見の可能性が高まります。

2年ごとに検査する細胞診と異なり、HPV検査は一度陰性なら次の検査は5年後になります。陽性の場合、再受診は不要で採取した残りの検体を使って細胞診で異常の有無を判断し、がんの疑いが無い場合は1年後にHPV検査が必要になります。

(2025年7月19日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)