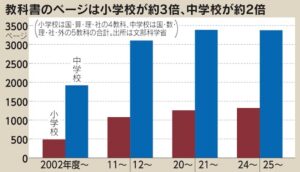

小中高校で使用する教科書が厚みを増しています。小学校の教科書のページ数は20年で3倍近く、中学校は2倍近くに膨れ上がっています。脱ゆとり教育以降、児童生徒が学ぶ量は増えましたが、学習指導要領が掲げる主体的な学びをサポートする教員の育成は追いついていません。学修範囲が広くなるとともに、近年は考えを手助けするヒント付きの開設やケース問題が盛り込まれ、さらに厚みが増しています。

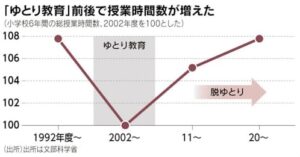

授業時間も増えています。小学校6年間の標準授業時数は、ゆとり教育時の2002~2010年度は5,367コマです。2020年度には418コマ増の5,785コマになっています。文部科学省の2024年度の調査によれば、年間の標準授業時数を超える公立学校は小学5年で89%、中学2年で84%に上っています。比例して教員が授業準備に要する時間は長くなります。人手不足に加え、増え続ける不登校の子どもの対応など授業外の業務負担も重なります。

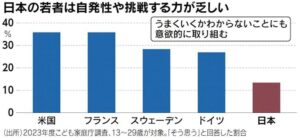

学習内容を画一的に増やした結果、主体的な学びにつなげる授業を展開できていません。日本の子どもたちの主体性は低いままです。こども家庭庁の調査によれば、うまくいくか分からないことに取り組めると答えた割合は、米国やフランス、ドイツなどと比べて半分以下です。自分の考えを伝えられるとした割合も欧米に比べ低くなっています。学習内容が多いと子どもが自ら考える余裕がなくなります。学ぶ内容を多少減らして、なぜ学ぶのか、どう学ぶのかを子ども自身が考えることが主体性の育成には必要です。

(2025年3月23日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)