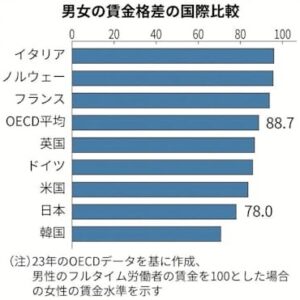

OECDによれば、日本は男女の賃金差が先進国で韓国に次いで大きくなっています。女性が稼げない状況のもと、男性が稼ぐべきだ、働くべきだとの固定観念に苦しんでいます。内閣府の2022年の調査によれば、男性は仕事をして家計を支えるべきだと答えた割合が、男女ともに4割を超えています。18~26歳を対象とした2025年調査でも、女性は年齢が上がるにつれて収入面、家事育児面ともに男性に期待する傾向が強まっています。

厚生労働省の2024年調査によれば、18~25歳で育休を取りたいと望む男性は84.3%に上り、そのうち29.2%が半年以上を希望しています。就職活動で仕事とプライベートの両立を意識する男性は8割近くいます。仕事も子育てもしたいと願う男性はもはや珍しくありません。

日本人男性の労働時間は、主要先進国の中で最も長くなっています。育休取得率は4割を超えましたが、期間が短い取るだけ育休も少なくありません。育休を巡り、上司から嫌がらせを受けるパタニティー・ハラスメント(パタハラ)まで存在します。経済力があることを条件に、家事・育児もできるハイスペック男子しか選ばれにくくなれば、少子化がいっそう加速してしまいます。

政府は、2026年4月から、従業員101人以上の企業に男女の賃金差と女性の管理職比率の公表を義務付けます。表面的な数字の改善ではなく、人事や評価制度、働き方の総合的な見直しが求められます。女性が働きやすい職場は、男性も働きやすい職場でもあります。女性の経済力が高まれば、男性が金銭面での負担や責任を抱え込まず、育児や家事に参加しやすい環境も生まれやすくなります。

(2025年9月18日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)