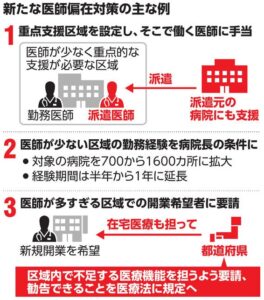

厚生労働省は、昨年末に医師の地域偏在に対する新たな対策案をまとめています。対策の柱は、医師が少なく、重点的な支援が必要な区域の設定です。区域は都道府県が設定し、区域内の一定の医療機関で勤務する医師や、そこに派遣される医師への手当を増やします。費用は、公的医療保険の保険料から捻出します。新たな保険料の負担が増えないよう、診療報酬改定の作業で調整します。区域への経済的支援は2026年度から本格化させます。

しかし、医師が勤務地を選ぶ理由は、スキルアップや子どもの教育など様々で、手当の増額だけでは効果が限定的です。診療所が多い区域で開業の希望があった場合、都道府県は国のガイドラインに基づき、産業医や在宅医療など地域で足りない医療機能を担うよう要請できますが、3割しか要請に応じていません。今回の対策では、診療所が多すぎる過多区域を新たに設定し、医療法に規定して要請に法的な根拠を持たせます。要請に応じない場合、勧告や公表に加え、保険医療機関の更新を6年から3年に短くできるようにします。

現在、2020年度以降に臨床研修を始めた若手医師が、全国に700ある地域医療支援病院の病院長になるには、医師少数区域で6カ月以上の勤務経験が求められています。今後は日本赤十字社や済生会などの公的病院や国立病院などを加え、約1,600病院に拡大し、地方経験を1年以上としています。

消化器外科医などが不足し、美容外科医が増えているなど、診療科間の偏在も深刻になっています。診療科偏在の対策は今回先送りされましたが、外科などの残業時間が多い診療科の医師に対する経済的な支援の議論など、医師の地域偏在のみならず、診療科偏在にメスを入れるべき時期に来ています。

(2025年2月12日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)