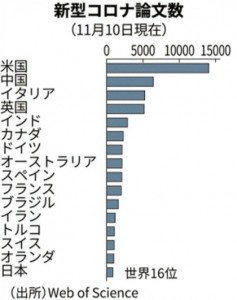

コロナ禍で人類社会の未来は大きく変わることが予想されますが、その変容の鍵となり、持続可能性を生み出す原動力は科学技術の発展にあります。国別に見た新型コロナ関連の論文数では、日本は16位で、存在感は希薄です。大流行国で論文が多いのは当然ですが、オーストラリアなどの論文数も日本を上回っています。イタリアやフランスに完全に抜き去られているのも、日本の研究に活力があった時代を考えると隔世の感があります。

国立大学の法人化後、運営費交付金が漸減され、研究者が自由裁量で使える資金がなくなり、好奇心の赴くままに挑戦することができなくなっています。その結果、研究者は、競争的資金を取りやすい分野、短期的成果が出やすいテーマに集中してしまいます。専門分野に偏りが生じます。ウイルス研究も、パンデミックが起きない限りはニーズが見えにくい分野であり、研究者、特に若手が減ってしまいました。日本は、感染症の専門家、中でもウイルスの構造や増殖様式、感染免疫などの研究者が極めて少ない状況にあります。取り組んでいる数少ない研究者も、研究費申請時の計画に縛られ、研究内容を柔軟に変えられず、危機対応の融通性を失っています。

大学への投資は減っているのに、科学研究の領域はどんどん広がっています。それに対応しようとした結果、大学は狭い領域の専門家の集団になっていました。研究の流行と短期的評価に追われ、日本の研究者社会は疲弊しています。

コロナ禍での社会課題の解決は、特定領域の研究者だけではできません。コロナのワクチンも、ウイルス学や化学、情報科学、臨床医学などの研究者が総合力を発揮して初めて短期間で開発できるのです。

(2020年11月23日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)