日本の科学者のノーベル賞受賞が続く一方で、経済への貢献や効率性を求めすぎた結果、科学力の低下は著しく、研究現場には閉塞感が漂っています。いずれ受賞者は大きく減り、技術革新の芽も少なくなると予想されています。

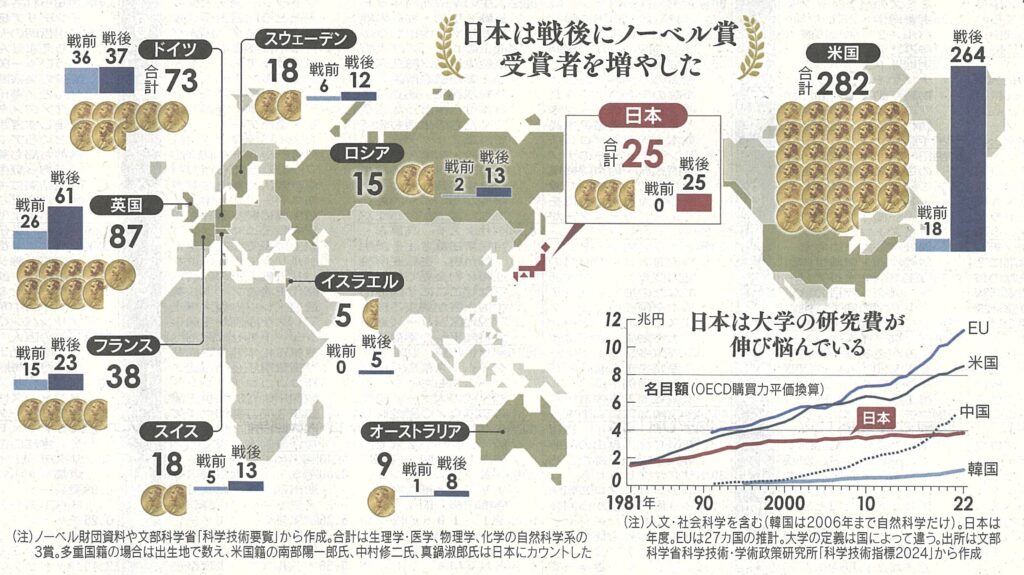

戦後に始まった日本のノーベル賞受賞は、経済発展に伴って様相が変わってきます。理論中心から、高度な装置を使った物理実験や合成化学の受賞も増えました。2000年以降、日本の科学者による受賞が続き量産時代に入りました。生理学・医学、物理学、化学の自然科学系の受賞者は25人に達しています。21世紀以降に限れば19人と、科学技術超大国の米国に次いでおり、日本の研究水準の高さを示すものです。

日本の受賞者は平均40歳前後に成果を出し、20~30年後に受賞しています。最近の受賞者のほとんどが1970~1990年代に出した成果です。日本の科学力の低下は深刻です。文部科学省科学技術・学術政策研究所によれば、科学技術の水準を示す研究論文数は、1988~2005年は米国に次ぐ2位でしたが、今は首位の中国に大きく差をつけられ、5位に下がっています。

他の研究者から引用される数が上位1%の注目論文も4位から12位に下がっています。中国やインドの台頭が大きいとはいえ、韓国やスペインを下回っています。引用が多い論文は世界の研究者が注目していることを示しています。ノーベル賞の成果は受賞が近くなると、引用数が増える傾向にあります。独創性の高い論文が日本から出にくくなっており、将来はノーベル賞が激減する可能性が高いとされています。

革新的な成果を生み出す可能性を秘める若手研究者の減少は深刻です。基盤的な経費に使える国の運営費交付金が減ったことも大きく影響しています。2004年の国立大学法人化以降、13%も減っています。経済の低迷が長引いた影響で、政府は実用化が見通せるプロジェクト型研究に注力しました。

研究費を得るために結果がすぐに出る提案を出さざるを得ないような状況では、自由な発想で挑戦的なテーマに取り組むのは難しくなっています。日本が科学力を復活させるなら、現状を再点検して政策を見直す必要があります。魅力ある研究環境の整備を急がねば、優れた人材は集まらず、長期的な衰退を止められません。

(2025年10月4日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)