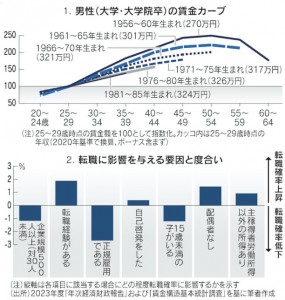

一般労働者の所定内給与額をみると、大卒以上の男性の場合、1950年代後半生まれと比べ、1970年代後半生まれまでのコホートではフラット化が進んでいます。2020年を基準とした実質ベースで20代後半の給与を100とすると、40代前半の給与は1950年代後半生まれでは213でしたが、1970年代後半生まれでは157にとどまっています。

また大卒以上の男性の場合、20代後半の年収は、1950年代後半生まれ270万円に対し、1970年代後半生まれまでは326万円と増えていますが、その後の上昇は鈍くなっています。40代前半の年収は573万円から513万円へと10%以上減っています。

労働者の生産性を企業が十分に把握できていないことより、将来の高い賃金を約束して、労働者の努力を引き出すために、勤続年数と賃金の関係を右肩上がりとしています。日本型雇用慣行の下では、同じ企業での勤続年数と年齢がほぼ1対1で対応しており、若年期には生産性より低い賃金、中高年期には高い賃金を得る仕組みが機能していました。転職率の上昇に伴い長期雇用関係が崩れれば、こうした後払い契約が機能しにくくなります。

年齢階層別には、25~34歳の若年層では年収・性別を問わず転職率が高くなっています。若い年齢での労働移動は、労働者が自らの適性やスキル学習能力を模索し、最も適した仕事を見つけるためのステップとされています。労働市場が流動的であれば、労働者も自らの能力を高めるモチベーションがわき、キャリアを通じた持続的な賃金上昇につながることが期待されます。

しかし、転職後のキャリアパスや賃金変化には不確実性が伴うため、自発的な転職をためらうケースもあり得ます。転職に影響する要因を定量的に分析すると、年齢や年収が同じ条件の下で、15歳未満の子どもがいると転職に踏み切りにくくなっています。逆に配偶者がいない場合や世帯主の労働所得以外の収入源がある場合には、転職しやすい傾向があります。

日本でも賃金カーブのフラット化は進んでいますが、主要国と比べると勤続年数増加に伴う給与増加ペースが大きく、国際的にみれば、同じ企業に長く勤務することによるリターンが依然大きくなっています。こうした日本型雇用は、キャリアの途中で出産や育児のため仕事や働き方を変え、労働供給を減らすことが多い女性の賃金が、男性に比べ低水準となりやすい一因とも考えられています。

出産を契機としたキャリアの中断や、長時間労働の制約があり得る女性は、特に企業に固有の人的資本を蓄積する機会が制約されやすく、根強い男女間賃金格差の要因となっています。こうした格差を縮小していくには、より多様で柔軟な働き方を広げるとともに、諸外国と比べても女性のウエートが高い育児や家事負担の男女間の偏りを見直すことが必要です。

(2023年8月30日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)