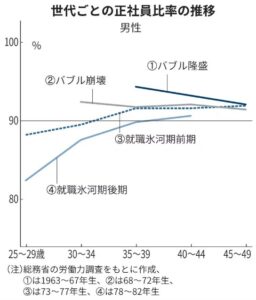

1963~1967年生まれをバブル隆盛世代、1968~1972年生まれをバブル崩壊世代、1973~1977年生まれを就職氷河期前期世代、1978~1982年生まれを就職氷河期後期世代と呼びます。総務省の労働力調査によれば、就職氷河期前期世代の20代後半時点の正社員率は男性で88.3%でした。就職氷河期後期世代は82.4%です。バブル隆盛世代やバブル崩壊世代は90%台半ばもしくはそれ以上と推計されています。

就職氷河期世代が大学を卒業した2000年前後は、バブル崩壊や金融危機を受けて企業が採用を絞りました。経済状況が好転するにつれて後から正社員になる人が増え、就職氷河期後期世代が30代後半になった時点の正社員率は89.9%、40代前半では90.7%とバブル隆盛世代との差が2.5ポイントに縮まりました。

しかし、氷河期世代には他の世代と比べた経済格差が残ります。あとから正社員になった場合は、年収の平均が男性で約130万円、女性で約180万円低くなっています。将来の年金にも響きます。過去30年と同様の経済状況が続く場合、年金が月10万円に満たないのは1974年度生まれの4割弱を占めています。1959年度生まれや1964年度生まれも4割強を占めていますが、厚生年金をもらわない自営業などの割合が多い影響が出ています。

就職氷河期世代は年金制度への不安に加え、住宅ローンや教育費の負担も大きいため消費マインドが低くなっています。就職氷河期世代の貯蓄額が低下トレンドなのは、生涯賃金の低下が原因で、上の世代がつかえたことでポストが空かず、氷河期世代が割を食っています。雇用が安定したのは良いことですが、上の世代との所得格差が縮まったわけではありません。若年期の不安定雇用の影響で低年金になる人が多い問題も踏まえて、社会保障制度の改革が必要となります。

(2025年2月7日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)