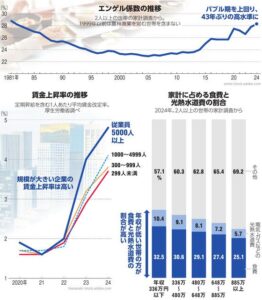

日本経済は歴史的な物価高に直面しています。生鮮食品を含む消費者物価指数は、昨年まで3年連続で前年比2~3%台の上昇率となりました。これはバブル期が重なる1989年~1991年以来のことです。総務省の家計調査によれば、昨年は2人以上の世帯で平均28.3%に上昇しています。バブル期を上回り、1981年の28.8%以来43年ぶりの水準になっています。食費がかさみ、暮らし向きの悪化を感じやすい世帯も目立ってきています。

追い打ちをかけるのが電気やガスといったエネルギー関連の値上がりです。物価を押し上げている食料とエネルギーは暮らしに欠かせないものです。値上がりは収入の低い世帯ほどダメージが大きくなります。昨年の家計調査で2人以上の世帯について年収額で5等分すると、年収885万円以上は、使ったお金のうち食費と電気代など光熱水道費が占める割合は30.8%になります。年収が低いほど割合が増し、336万円以下は42.9%です。

日本の雇用の7割を担う中小企業の賃上げも課題です。大企業より賃金が低い所が多く、規模が小さい企業ほど賃金の伸びも小さくなる傾向が出ています。背景には中小企業が原材料費や人件費の増加分を価格に転嫁しようとしても、取引先の大企業などが応じない構図があります。立場の弱い働き手や中小企業の不安を和らげ、消費や投資を後押しすることが求められます。格差の広がりに歯止めをかけ政策に、ハードルが高くても優先して取り組むべきです。

日本で格差社会が大きな問題と認識されるようになったのは、デフレが深刻になった2000年代だと言われています。企業は値下げに対応するため、非正規雇用を増やしてコストを削減しました。政府も規制緩和で後押ししました。バブル崩壊後の就職氷河期に社会に出たロストジェネレーション(失われた世代)で、働く貧困層が広がることになりました。

政府の対策は企業向けが中心で、家計を直接助けるものが不足しています。格差が放置されて分断が進むと、支え合いを前提とする民主主義の維持が難しくなり、社会が不安定化してしまいます。経済成長を追うだけでなく、暮らしの水準を底上げする仕組みも整える必要があります。

(2025年4月14日 朝日新聞)

(吉村 やすのり)