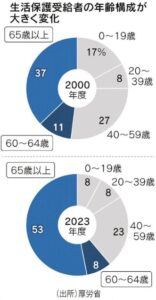

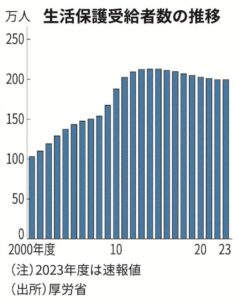

生活保護は、収入が地域ごとの最低基準を下回る人に、日常生活費や家賃、医療費などを支給する制度です。日本経済の停滞が長引いたことで受給者数は増加傾向にあり、2000年度の103万人から2023年度には速報値で199万人に膨らんでいます。厚生労働省によれば、2000年度に37%だった受給者に占める65歳以上の割合は、2023年度には53%と半数を超えました。

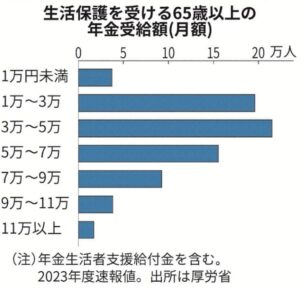

人口全体に占める生活保護受給者の割合を世代別にみると、65歳以上は2022年度に2.9%と2000年度から1.2ポイント上がっています。20~64歳の現役世代は、2008年のリーマン・ショック後に一時上がったものの、その後はほぼ横ばいで推移しています。生活保護を受ける高齢者が増えた要因の一つは年金額が少ないことです。2023年度に65歳以上の生活保護受給者で年金を受け取っていたのは72%で、このうち年金が月額4万円未満の人が約5割を占めています。

2023年の高齢無職世帯の平均支出は夫婦で月28.2万円、単身では月15.8万円です。2023年の高齢無職世帯(65歳以上、夫婦のみ)の家計収支は、月平均でおよそ3.8万円の赤字でした。特に独り暮らしの場合は家計が厳しくなりやすく、家賃や光熱費など世帯単位でかかるコストの1人あたりの負担が大きくなるためです。

受給者のうち5割超が65歳以上の高齢者です。近年の生活保護費の内訳は、医療費がおよそ5割でトップです。生活費が3割弱、住宅費が2割弱といった構成です。高齢化を受け、介護費も増加しつつあります。生活保護の費用は、75%が国、25%を地方がそれぞれ負担しています。

(2025年3月24日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)