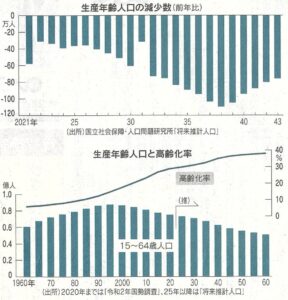

日本の出生数は1973年の209万人をピークに減少し、1984年には150万人を割り込みました。今年20歳になる2005年生まれは106万人と、ピーク時のほぼ半数になっています。労働力の中心である15~64歳の生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークに減少傾向をたどり、2025年3月時点では1,300万人以上も少ない7,354万人まで減っています。

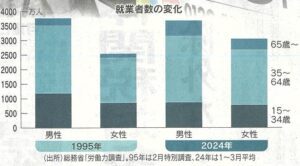

総務省の労働力調査によれば、仕事を持って働いている就業者数は、2025年2月は6,768万人と31カ月連続で増加しました。1995年と2024年を15~64歳で比較すると、男性が375万人減る一方で、女性は268万人も増えました。女性の社会進出が進み、出産しても仕事を続ける人が増えてきたことが背景にあります。

また、65歳以上の就業者は2024年に924万人と2.3倍に増えています。年齢に関係なく、元気なうちは仕事を続ける生涯現役の考えか方が少しずつ広がり、定年を延長・廃止する企業も目立ってきています。つまり、64歳までの男性就業者が目減りする分を女性や高齢者が補う形で何とか現場が回ってきました。

日本の将来推計人口を見る限り、今の労働力不足はほんの入り口に過ぎません。生産年齢人口の減少ペースは2020年代に年平均で約43万人ですが、2030年代になると約86万人に倍増します。人材難が本当に厳しくなるのは、2030年代に入ってからです。ただ向こう四半世紀というスパンでは労働力不足のトレンドが続きます。

高齢化が進む日本では、人口が減少しても、医療や介護など労働集約型の高齢者向けサービスの需要は増えていきます。労働供給は減るのに労働力の需要が高止まりする構図です。テクノロジーの活用などで医療や介護の省人化を進めることが、人手不足問題の解消に向けて重要な課題になります。

(2025年4月14日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)