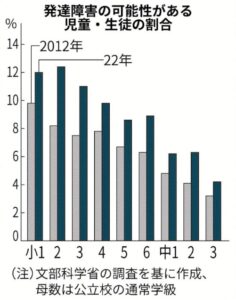

文部科学省の2022年調査は、通常学級に在籍する小中学生の8.8%に発達障害の可能性があると推定しています。前回の2012年から2.3ポイント上昇しています。通常学級に在籍しながら、必要に応じて別室などで授業を受ける通級指導を利用する小中高生も、2022年度に過去最多の19万8,343人と、10年間で3倍近く増えています。

子どもの発達障害などを診断する全国の児童精神科で、深刻な初診待ち状態が続いています。受診希望者が増える一方で、育成に長期間を要する専門医は不足したままです。厚生労働省による2020年の調査の結果によれば、発達障害児診断の初診待ちの全国平均は2.6カ月で、1年以上かかったケースもあります。早期に受診できないと、学校や家庭で子どもへの対応方針が定まらず、保護者の精神的負担も大きくなっています。

日本児童青年精神医学会の認定医は721人(2024年11月時点)です。他の関連学会とともに立ち上げた子どものこころ専門医機構が、専門医の育成に向けた研修にも力を入れていますが、全体として人材不足の状態が続いています。日本児童青年精神医学会によれば、認定医の資格取得は一般精神科で2年以上、児童精神科で3年以上の臨床経験を積む必要があります。

発達障害の疑いがある子どもの初診待機を解消する対策の一環として、厚生労働省は、2019年度から成育歴の聞き取りや心理検査など、発達障害の診断に必要なアセスメントの一部を児童発達支援センターなどに委託する事業を開始しています。

(2025年3月3日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)