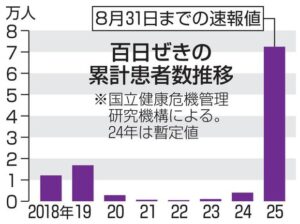

激しいせきを引き起こす百日せきが猛威を振るっています。今年の累計患者数は7万人を超え、乳児の死亡例も出ています。治療薬が効きにくい薬剤耐性菌の広がりが一因とされています。ワクチンの早期接種とマスクの着用や手洗いなど、基本的な感染症対策が必要となります。

百日せきは、せきやくしゃみをした時の飛沫に含まれる百日せき菌を吸い込んで感染します。免疫力が不十分な乳児は重症になりやすく、死亡することもあります。国立健康危機管理研究機構によれば、今年に入ってから8月24日までの患者数は6万9,797人で、年間の患者数が最多だった2019年の1万6,845人の4倍に上っています。

治療にはマイクロライド系という種類の抗菌薬が使われます。近年、この抗菌薬に抵抗力を持つ耐性菌が各地で見つかっています。コロナ禍の感染対策で流行が抑えられ、人々の免疫が低下したことに加え、耐性菌の影響も考えられます。耐性菌が広がると適切な治療が遅れる可能性もあります。ワクチンは耐性菌の予防にも有効で、接種対象の生後2か月になったらすぐ打つことが推奨されています。

耐性菌は、対象ではない病気などへの抗菌薬の過剰使用で広がります。百日せきとマイコプラズマ肺炎の耐性菌は、海外から国内に流入した可能性があります。耐性菌を生まないよう国際的に抗菌薬の適切な使用を進め、ワクチンを含む基本的な感染対策で拡大を防ぐことが大切です。

(2025年9月4日 読売新聞)

(吉村 やすのり)