受精卵の遺伝情報を調べ、出生児が重い遺伝性疾患を発症するリスクがあるかを知る着床前遺伝学的検査であるPGT-Mについては、法規制はなく日本産科婦人科学会のルールの下で実施されています。日本産科婦人科学会は、PGT-Mの対象を重篤な疾患と定めています。重篤が何を指すかは生活環境などにもよるが、神経系の難病のほか遺伝性腫瘍などが含まれます。

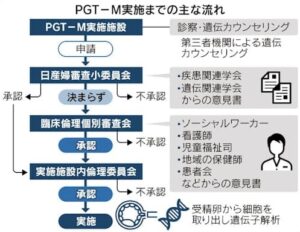

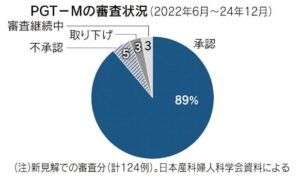

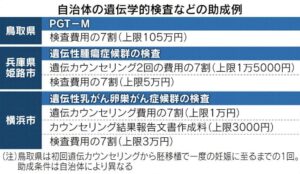

学会は2022年1月にPGT-Mの新見解を決め、重篤な遺伝性疾患の定義を緩め、遺伝性のがんも含みうるルールに改めています。審査法も見直し、学会の審査小委員会が医学的な面から検討して結論が出なければ、遺伝・倫理の専門家らも入る臨床倫理個別審査会で決めるとしました。検査希望者の置かれた社会的・経済的環境も考慮し、遺伝カウンセリングも徹底するとしています。遺伝性腫瘍の検査は増えているが発症前だと保険適用とならず、PGT-Mも適用外となっています。このため費用を助成する自治体も出てきています。

しかし、個別審査まで行くと申請から承認まで1年~1年半かかってしまいます。承認後、検査を受けない人も出てきています。希望者の年齢は30代後半~40歳前後が多く、審査を待つ間に妊娠の機会を逸する例もあります。慎重な審査はこれからも必要ですが、クライエント夫婦や申請医療機関にとってはできる限り迅速な判断が必要とされます。

(2025年9月27日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)