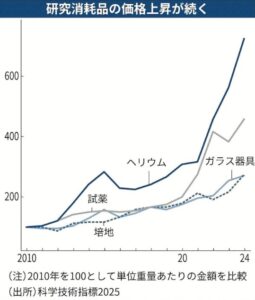

物価高で大学などの実質的な研究費が目減りしています。文部科学省の調査によれば、実験などに使う消耗品の価格は2010年に比べて数倍に高騰しています。政府の財政難で研究費は増えにくい状況にあり、研究現場では高額な消耗品を再利用する取り組みも進んでいます。

文部科学省の科学技術・学術政策研究所は、代表的な消耗品の①ヘリウム、②診断用・研究用試薬類、③培養用培地、④研究用ガラス器具の4品目の価格を比較しています。2024年時点でヘリウムは2010年比で7.2倍に、試薬類は4.6倍に値上がりしていました。一方、円ベースの実質的な研究費は2022年時点で2013年から約2割減少しており、円安の影響も考えると半分程度に減少しています。

物価高に対応して、貴重な消耗品を再利用する取り組みも進んでいます。理化学研究所は、廃棄するMRIからヘリウムを取り出して再利用するシステムを開発しました。しかし、大学や研究者の努力だけでは物価高への対策は不十分です。

日本の研究力は国際的に地位の低下が進んでいます。研究費の目減りは、日本の科学力をさらに押し下げる要因になりかねません。研究活動の持続可能性に大きな影響を与えています。物価高の影響を受けやすい分野の予算を増やすといった調整が国レベルで必要になってきます。

(2025年10月28日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)