私立大学をはじめとする学校法人のガバナンス(統治)改善を狙った改正私立学校法が施行されました。学校法人には、理事会や評議員会があり、会社の監査役に当たる監事がいます。今改正では、執行と監視・監督の役割の明確化・分離の考え方から、理事会への権限集中を防ぐため3つの機関の間で権限が分配されました。

理事会は、学校法人の業務の決定や理事の職務の執行監督が主な職務です。評議員会は諮問機関ですが、権限が拡大・強化されています。合併・解散や寄付行為の変更といった最重要事項については、理事会の決議とともに評議員会決議が必須になっています。評議員会が選任すると変更されています。

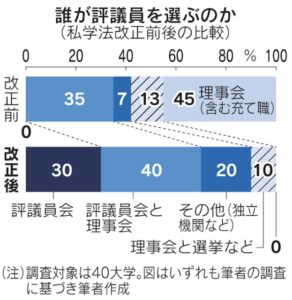

評議員は理事との兼職が禁止され、理事会が選任する評議員は総数の2分の1まで、職員からは同3分の1までといった規制が新設されました。しかし、誰が評議員を選ぶかは、今まで通りの寄付行為の定めによります。監事は、理事会・評議員会への出席・意見陳述や、理事が評議員会に提出する議案の調査が義務化されるなど、役割が重くなっています。

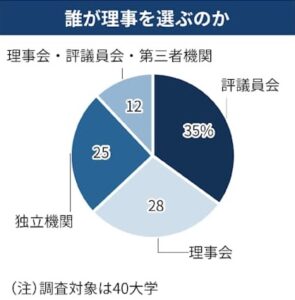

理事会の専横を防ぐため評議員会があります。学校法人の評議員会には、教職員、卒業生や学外有識者が含まれ、理事会に対して教育現場や社会など、外側からの意見を述べます。理事会の選任、その理事を監視・監督する評議員の選任は重要な人事です。評議員会は部分的ではあるにせよ経営に直接関与することが増えています。これが理事会へのけん制につながり、経営規律に資すると考えられています。

(2025年6月30日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)