動物の細胞を増やして作る培養肉の生産で、ウナギやフォアグラなど高級食材の開発が進んでいます。イスラエル新興のフォーシーフーズは培養ウナギの製造拠点を京都に設置する計画で、シンガポール新興は培養キャビアの開発に取り組んでいます。細胞培養による食品生産は牛や鶏が主流ですが、コストが高いのが難点です。高額で販売できる食材の開発を進め、実用化に近づけています。

細胞性食品は、動物から採取した細胞を培養液が入った容器で増殖させ、増やした細胞を原料に作ります。家畜用の土地や餌などを使わないのですが、現時点では生産コストが高くなっています。現在主流の細胞性食品の生産手法のオルガノイドは、細胞自体が自然な肉の3次元構造を形成するため、高価な足場を必要とせず、生産工程の簡素化もできることなどからコストダウンを見込めます。

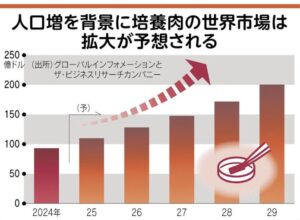

調査会社のザ・ビジネスリサーチカンパニーとグローバルインフォメーションは、培養肉の2029年の世界市場を2024年の2.2倍の200億4,000万ドル(約2兆9,000億円)と予想しています。培養技術などのフードテックは食料安全保障上からも重要になります。2020年にシンガポール、2023年に米国、2024年にイスラエルなどで培養肉の販売が承認されています。フードテックの技術開発でもこれらの国々が先行しています。日本では細胞性食品の承認ルールがありません。

世界の人口は2050年に100億人に迫るとみられ、食料不足が見込まれます。世界で畜肉などの争奪戦になる懸念もあります。大豆などの穀物を肉のような食感や味わいに加工した植物性代替肉の開発も進んでいますが、味の再現性は植物性より細胞性食品が高いとされています。わが国でも細胞性食品の導入に向けたルール作りが必要となります。

(2025年4月10日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)