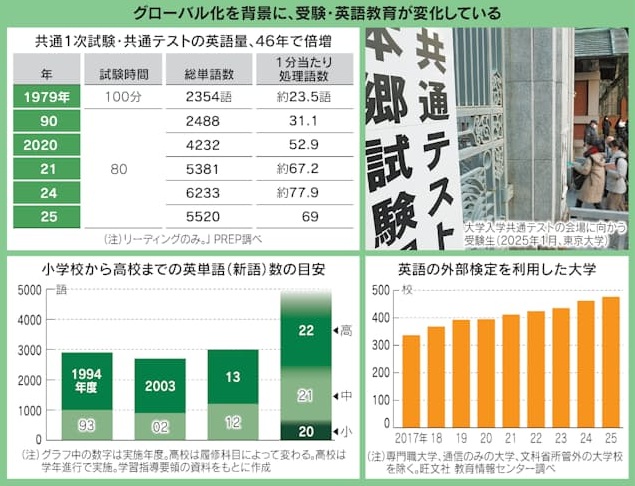

中学・高校で学ぶ英単語数は、大幅に増えています。2020~2024年度に順次施行された学習指導要領の改訂を受け、小学校高学年で扱う英単語数は600~700語程度とされ、中学校は1,200語程度から1,600~1,800語程度になりました。高校は履修科目にもよりますが、1,800語程度から1,800~2,500語程度に増えています。約30年前と比べて、高校卒業までに最大で約2倍の単語に触れることになります。

第1回共通1次試験と2025年の共通テストの総英単語数を比較すると、共通1次試験が試験時間100分で2,354語だったのに対して、共通テストは80分で5,520語に増えています。試験時間は20分短くなったものの、単語数は約2.3倍に増えています。2023年には試験時間80分で6,000語を超えました。1分当たりの処理語数は約75語で、第1回の共通1次試験の約23.5語から3倍強に増え、受験生には速読力が求められるようになっています。

英単語数の増加など出題傾向の変化は受験対策にも影響を及ぼしています。問題傾向の分析と解答する順序の決定など、戦略的な取り組みが必要となります。そのうえで、文法を把握しながらの精読も疎かにできません。試験問題は時代を映す鏡でもあります。約50年の間に、実用的な英語に重きが置かれてきました。

(2025年10月18日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)