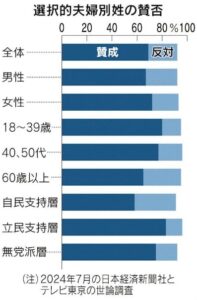

日本経済新聞社らの世論調査によれば、選択的夫婦別姓の導入への賛成は69%でした。自民党の支持層も6割ほどが賛成しています。トレンドとして別姓容認派が多数を占めています。しかし、現実の国会で議論が進みません。賛否ではっきり分かれる自民党のほか、日本維新の会や国民民主党のなかでも導入に慎重な考えを持つ議員もいます。

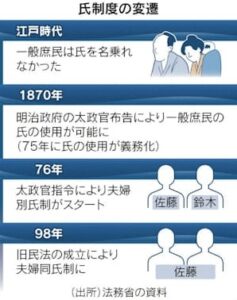

江戸時代までは、農民や町人は氏を名乗れないのが一般的でした。運用が始まったのは明治時代からで、法務省によると1870年に一般庶民の氏の使用が明治政府によって許可されました。しかし、氏はなかなか庶民に浸透しませんでした。明治政府は国民皆兵を進めるうえで、氏がなければ兵籍を作るのに支障をきたすと考え、1875年に太政官布告で義務化しました。庶民が氏を使いはじめると、婚姻後の夫婦の氏をめぐる問題が起き、政府は1876年に太政官指令で夫婦別氏制を導入することで対応しました。明治時代は一時期、夫婦別姓でした。1898年に、旧民法が成立した夫婦同氏制に落ち着きました。

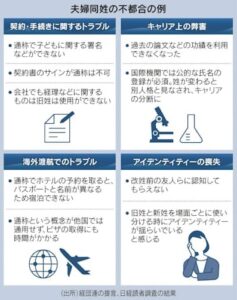

免許証や銀行口座の改姓手続きが面倒といった生活や仕事の場面での不都合から、夫婦別姓を求める意見が多くみられます。経団連も、ビジネスの現場で女性の活躍を阻害する一因になっていると指摘しています。日本で結婚した夫婦の9割超が夫の姓を選んでいますが、様々なトラブルが起こっています。

諸外国で選択的夫婦別姓が普及しています。法務省によれば、日本だけが婚姻の際に夫婦のどちらかに改姓を強いる唯一の国となっています。国連の女性差別撤廃委員会は、2024年に夫婦同姓を義務付ける民法の規定の速やかな改正を勧告しています。選択的夫婦別姓は選択肢を増やす制度で、強制する制度ではなく、夫婦同姓を望む人たちを排除する制度でもありません。なぜ反対するのか理解に苦しみます。

(2025年3月21日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)