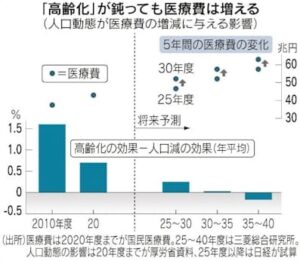

医療費は社会保障費の肥大化の主因となっています。国民医療費は直近の2022年度の厚生労働省の統計で46.7兆円、年金や介護などを含めた社会保障費全体の3割ほどを占めています。年2~4%ほどのペースで伸びており、2010年度から10兆円近く膨らんでいます。2010年度の時点で高齢化の押し上げ効果から人口減による押し下げ分を引いた人口動態は、医療費を1年間に1.6%膨らませていました。やや縮んだ2020年度時点でも0.7%押し上げています。

日本経済新聞は、国民医療費や国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口などを使って5年ごとの数字を独自に試算しています。2030~2035年度の人口動態による押し上げ効果はほぼゼロで、2035~2040年度は年平均でマイナス0.2%でした。およそ10年後を境にマイナスに転じる計算です。医療費がかかる75歳以上の人口の伸びが鈍り、高齢化よりも人口減少の押し下げの勢いが勝るためです。

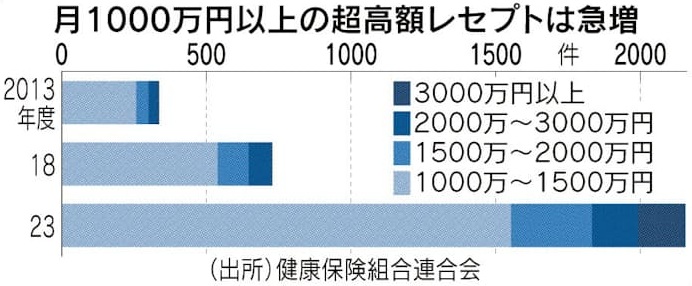

それでも政府や調査機関は、医療費は増え続けると予測しています。医療費が2040年度に63兆円まで伸びると試算しています。技術革新や新薬の登場など治療の高額化を一定程度織り込んだ数字ですが、さらに膨らむ可能性も否定できません。1カ月あたり1,000万円を超える超高額レセプトも急増しています。健康保険組合連合会によれば、2023年度の超高額レセプトは2,156件で、2013年度から6.4倍に増えています。

医療費膨張は、高齢化が原因という常識があと10年ほどで変わるかもしれません。代わりに医療費を押し上げるのが、新薬の普及などによる治療や薬剤の高額化です。今後、高齢者の増加ペースが鈍っても医療費は増え続ける見通しです。治療費高騰への対応を怠れば、国民負担は抑えられません。

(2025年8月26日 日本経済新聞)

(吉村 やすのり)